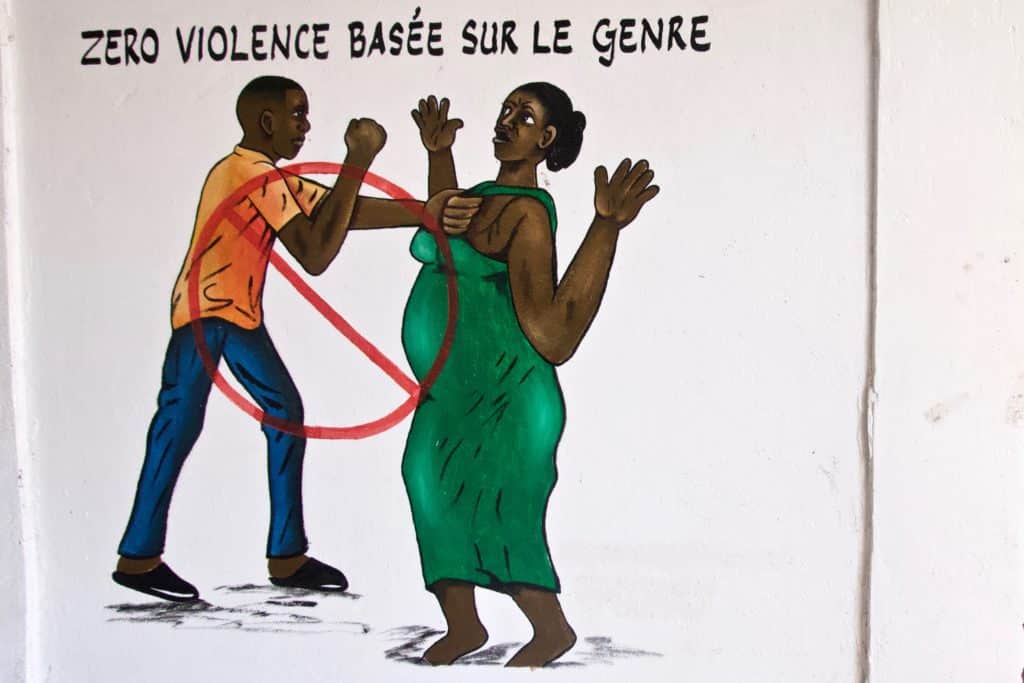

À l’occasion des 16 jours d’activisme contre les Violences basées sur le genre, il est clair que la situation au Mali demeure préoccupante. Alors que les VBG continuent d’augmenter, il est crucial d’analyser les obstacles qui freinent une réponse efficace à ce fléau touchant particulièrement les femmes et les filles, dans un contexte de crise sécuritaire.

Entre janvier et juin 2024, le système GBVIMS (Gender-Based Violence Information Management System) a recensé 7 641 incidents de Violences basées sur le genre (VBG). Cette augmentation est attribuée, selon ses auteurs, à « la détérioration de la situation sécuritaire, à l’affaiblissement des mécanismes de protection des populations civiles, ainsi qu’à une diminution des services spécialisés en VBG ». À cela s’ajoutent de nombreux défis dans la lutte contre les VBG, notamment la disponibilité de statistiques fiables et une réponse adéquate aux facteurs de risque.

Le terme VBG désigne « un acte préjudiciable perpétré contre la volonté d’une personne, fondé sur les différences sociales (le genre) entre les hommes et les femmes ». Ce phénomène, qui prend une ampleur inquiétante, persiste dans un contexte de crise multidimensionnelle au Mali. En effet, la persistance des incidents sécuritaires, notamment les attaques des groupes armés, continue de provoquer des déplacements massifs de populations, principalement dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal.

En septembre 2024, le Displacement Tracking Matrix (DTM) a recensé 388 363 personnes déplacées, dont 58% de femmes et de filles. Ces déplacements se concentrent dans les régions de Ménaka, Mopti, Gao, Bandiagara, Tombouctou et Ségou. Cette situation a engendré un climat général de peur et de violations des droits humains, exacerbant ainsi la vulnérabilité des femmes et des filles.

Le monitoring de protection a enregistré 10 415 violations des droits humains d’avril à juin 2024. Les catégories de violations rapportées incluent, entre autres, les atteintes au droit à la vie, les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique, ainsi que les atteintes à la liberté et à la sécurité. Le nombre de femmes et de filles touchées par ces violences a atteint 3 058 au deuxième trimestre 2024.

Améliorer la collecte de données

Plusieurs structures gouvernementales, ONGs, associations, réseaux et agences des Nations Unies travaillent sur la problématique des VBG. Toutefois, la collecte de données sur les VBG, les pratiques traditionnelles néfastes (PTN) et la santé reproductive (SR) constituent un véritable défi pour les acteurs du domaine. C’est le constat établi par « l’Étude diagnostique des structures et acteurs producteurs de données sur les Violences Basées sur le Genre (VBG), les Pratiques Traditionnelles Néfastes (PTN) et la Santé Reproductive (SR) dans les zones d’intervention du programme Initiative Spotlight : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de Bamako ».

Plusieurs facteurs expliquent cette réalité, notamment l’insuffisance ou l’inexistence de mécanismes de collecte de données dans la plupart des structures concernées. L’absence de matériel de collecte et de personnel formé, ainsi que le manque de points focaux pour le traitement des cas répertoriés, aggravent la situation. Enfin, les ressources financières et humaines de qualité manquent pour produire des données fiables.

Ce constat est partagé par les acteurs de la lutte et des mesures sont envisagées pour y remédier. La fiabilité des statistiques est essentielle, compte tenu de la multiplicité des intervenants. C’est pourquoi le gouvernement préconise que les collectes de données au niveau de l’INSTAT ne se fassent pas de manière redondante. En effet, il arrive que des femmes, en quête d’aide, changent d’organisation avant la fin de la procédure de peur d’être repérées. Souvent pressées d’obtenir des résultats et en l’absence de solution immédiate, elles peuvent se tourner vers d’autres structures. Ces faiblesses rendent difficile la collecte de données fiables sur les VBG et les catégories les plus fréquentes, indispensable pour adapter les stratégies.

Persistance

La diversité des acteurs contribuant à la lutte contre les VBG a permis une meilleure connaissance de ces violences et une sensibilisation accrue des femmes à les dénoncer, estime Madame Diarra Djingarey Maïga, Présidente du Mouvement Féministe du Mali (MFM). « Les femmes comprennent désormais mieux plusieurs situations qu’elles ne considéraient pas auparavant comme des VBG ». Il ne s’agit pas seulement de violences physiques, mais aussi de violences morales, économiques et sexuelles. Cela conduit les organisations à enregistrer un nombre plus élevé de plaintes et de demandes d’assistance.

Cependant, la persistance des VBG est également liée à des facteurs sociaux. Une construction sociale « demande à la femme de se soumettre et d’accepter, afin que les choses marchent ». Si ce n’est pas le cas, « c’est sa faute », ajoute Madame Diarra. Par ailleurs, une interprétation traditionnelle de la coutume donne « la possibilité à l’homme de « corriger » la femme en faute ». Ainsi, lorsque la femme subit une violence, on en conclut souvent qu’elle a fauté. De plus, celles qui se plaignent au sein de la famille ou de la communauté après une violence sont souvent « priées » de prendre exemple sur d’autres ayant subi la même chose et d’accepter leur condition.

L’évolution inquiétante des VBG et leur persistance doivent interpeller bien au-delà des organisations qui luttent contre ce phénomène. La jeunesse, souvent perçue comme l’auteure présumée de ces violences, « sombre dans les drogues et l’alcool. Un phénomène récurrent qui perturbe la stabilité des jeunes et, par ricochet, celle des foyers », alerte M. Makan Kaloga, psychologue. La stigmatisation des victimes, le manque d’informations, les inégalités et les abus de pouvoir sont également des facteurs évoqués par les acteurs pour expliquer la hausse des cas de VBG, malgré le nombre élevé d’associations engagées dans la lutte.

Adapter la prise en charge

Les VBG représentent un phénomène complexe dont la prise en charge nécessite l’implication de plusieurs acteurs. Cette nécessité a été perçue par le gouvernement et ses partenaires, qui ont opté pour un changement d’approche. La mise en place de « One Stop Centers », où les victimes peuvent accéder à des médecins, psychologues et agents de justice, constitue une réponse adéquate permettant une prise en charge holistique des survivantes, souvent confrontées à plusieurs besoins. Dans un pays multiculturel comme le Mali, il est parfois difficile pour une femme de se rendre à plusieurs endroits pour discuter de ses problèmes. Si elle peut être entendue et prise en charge en un seul lieu, cela est salutaire, se réjouit un acteur du domaine.

Actif dans ce secteur, le réseau d’organisations Women in Law and Development in Africa (Wildaf) s’inscrit également dans une dynamique de changement de stratégie. Représentant un réseau d’associations et d’ONG engagées dans la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, l’organisation se consacre à la sensibilisation, la formation et le plaidoyer. Ses cibles incluent les leaders communautaires, religieux, jeunes ambassadeurs et groupements féminins, en abordant des thématiques liées aux VBG, au Genre et aux violences sexuelles liées aux conflits. Les leaders communautaires sont particulièrement formés aux techniques de médiation, « car les femmes qui viennent nous voir ne souhaitent pas recourir à la justice, elles préfèrent que leurs problèmes soient résolus à l’amiable », explique Mme Aïcha Bourama Diarra, responsable de la Clinique juridique de Wildaf.

Désormais, Wildaf a également adopté une approche mixte dans le choix de ses para-juristes, qui étaient essentiellement des femmes : « afin que les hommes se sentent concernés par la lutte », précise Mme Diarra. Cependant, ce qu’il faut, c’est un changement de politique, assure-t-elle. L’adoption des nouveaux Code pénal et Code de procédure pénale constitue un grand pas. Ces textes, qui prennent en compte plusieurs recommandations des organisations de lutte contre les VBG, permettront aux acteurs de s’en prévaloir pour mieux assurer la justice.

Fatoumata Maguiraga