Par un communiqué conjoint daté du 28 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso annoncent le « retrait sans délai » de leurs pays de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest. Après l’annonce de retrait, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est déclarée prête dimanche dans un communiqué à trouver « une solution négociée ». Ces trois pays sont « des membres importants de la Communauté » qui « reste engagée à trouver une solution négociée à l’impasse politique » créée par l’annonce de leur retrait dimanche dans un communiqué commun. La CEDEAO dit attendre encore « la notification formelle et directe » de cette décision. Les trois pays reprochent à la CEDEAO un éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme, une influence de puissances étrangères, une menace pour ses États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité ainsi qu’une imposition de sanctions jugées « illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes ». En septembre 2023, Mali, Burkina Faso et Niger ont formé une Alliance des États du Sahel (AES) placée sous le signe de la souveraineté et du panafricanisme. Cette décision de retrait pourrait produire des effets considérables, par exemple pour la circulation des biens et des personnes, pour les trois pays concernés, dépourvus d’accès à la mer, et pour la région. Elle suppose des implications sur les exemptions de visa et les exonérations de taxe, avec des retombées sur les prix.

Étiquette : Niger

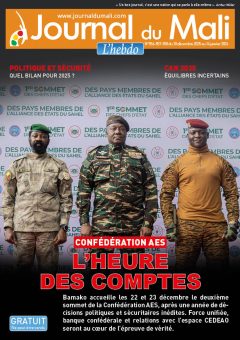

Alliance des États du Sahel : réussir là où le G5 Sahel a échoué

Alors que le processus d’opérationnalisation de l’Alliance des États du Sahel (AES) est enclenché, le G5 Sahel, déjà à l’agonie avec le retrait du Mali en mai 2022, semble promis à une « mort » inévitable avec les retraits du Niger et du Burkina Faso. Pour plusieurs observateurs, le sort du Sahel se joue désormais au sein de la nouvelle Alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Depuis la signature de la Charte du Liptako-Gourma actant la création de l’Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023, la page du G5 Sahel semble avoir définitivement été tournée dans la région. Après les retraits du Burkina Faso et du Niger le 29 novembre dernier après celle du Mali en mai 2022, l’organisation sahélienne est bloquée dans son fonctionnement et réduite uniquement au Tchad et à la Mauritanie.

« La naissance de l’AES marque la fin du G5 Sahel. Déjà, il était mort depuis un bon bout de temps. Depuis que le Mali s’en était retiré, il n’y avait plus de continuité géographique. Maintenant, avec l’Alliance, il est sûr et certain que le G5 Sahel ne pourra pas survivre », tranche Dr. Alpha Alhadi Koïna, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel.

Bakary Sambe, Directeur du Timbunktu Institute, est du même avis. « Cette alliance signe la mort du G5 Sahel. Il faut savoir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso étaient des pivots du G5 Sahel.», appuie-t-il.

Faire mieux que le G5 Sahel

Selon Dr. Koïna, l’Alliance des États du Sahel, qui réunit les 3 pays du Sahel central et dont le financement repose entièrement sur les contributions de ses membres, contrairement au G5 Sahel, qui dépendait de financements externes, est mieux outillée pour atteindre les objectifs de sécurisation et de développement de la région sahélienne.

« La mutualisation des efforts entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense », a souligné par ailleurs le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop le 27 novembre, à l’ouverture des travaux des experts des pays de l’AES.

En effet, les forces armées des trois pays mènent simultanément depuis quelques semaines des frappes intenses et ciblées sur les positions des groupes terroristes dans la Zone des trois frontières.

Pour le chef de la diplomatie malienne, nul doute que l’AES engrangera à long terme des résultats probants pour la région, parce que c’est un « mécanisme innovant, avec un leadership et une appropriation véritablement africains des solutions endogènes aux défis rencontrés par les pays de l’Alliance ».

G5 Sahel : le Niger et le Burkina Faso quittent l’organisation

Le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé samedi s’être retirés de l’organisation antiterroriste G5 Sahel, suivant l’exemple du Mali, parti en mai 2022. Les deux pays «ont décidé en toute souveraineté du retrait du Burkina Faso et du Niger de l’ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la Force conjointe», à compter du 29 novembre, indiquent-ils dans un communiqué. Les deux pays justifient leur retrait par des « lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d’un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l’indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd’hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle ». Les deux Etats n’entendent pas non plus « servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel encore moins accepter le diktat de quelque puissance que ce soit » peut-on lire dans le communiqué. Quelques heures après l’annonce de cette décision, un document de la commission de l’Union européenne a circulé sur les réseaux sociaux. Dans ce document daté du 23 octobre, on pouvait y lire que l’UE qui finance en grande partie le G5 Sahel suspendait son soutien aux composantes nigérienne et burkinabé de la force conjointe du G5 Sahel. La décision est intervenue également alors que les trois pays : Mali, Burkina Faso, Niger renforcent leurs liens au sein de l’Alliance des Etats du Sahel. En mai 2022, le Mali, également gouverné par des militaires depuis 2020, avait quitté le G5 Sahel, invoquant une organisation « instrumentalisée par l’extérieur ».

À sa création en 2014 pour lutter contre le terrorisme au Sahel, l’organisation était composée du Mali, du Burkina, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. La force conjointe a elle été lancée en 2017.

Alliance des États du Sahel : la pleine opérationnalisation en marche

Instituée le 16 septembre dernier par la signature de la Charte du Liptako-Gourma entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans l’objectif d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle aux parties contractantes, l’Alliance des États du Sahel (AES) vient d’amorcer à Bamako sa pleine opérationnalisation.

Un peu plus de deux mois après sa création, l’opérationnalisation de l’Alliance des États du Sahel est en marche, conformément aux dispositions de la Charte du Liptako – Gourma qui prévoyait à son article 15 qu’elle serait « complétée par des textes additionnels, en vue de la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 3 », qui lui-même stipulait que « les Parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l’Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement ».

Aller vite et bien. Tel semble être le mot d’ordre des plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la mise en place de cette nouvelle Alliance, dont la phase de concrétisation est enclenchée depuis le 23 novembre 2023, avec des concertations ministérielles à Bamako.

Accélérer l’intégration économique

Une première réunion ministérielle de l’Alliance des États du Sahel sur le développement économique dans l’espace du Liptako-Gourma s’est tenue le 25 novembre 2023 dans la capitale malienne, réunissant les ministres chargés de l’Économie et des Finances, de l’Énergie, du Commerce et des Industries des pays membres. Cette réunion ministérielle sur les questions de développement économique visait à créer une synergie d’actions pour l’accélération du processus d’intégration économique et financière de l’Alliance.

Précédée de la rencontre des experts, les 23 et 24 novembre, qui ont échangé sur différentes thématiques telles que les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens au sein de l’AES, la sécurité alimentaire et énergétique, la transformation industrielle, les potentialités et perspectives, le financement, l’intégration économique, l’arsenal réglementaire et les réformes nécessaires, elle a accouché de plusieurs recommandations.

Celles-ci portent sur l’accélération de la mise en place de l’architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l’AES, l’amélioration de la libre-circulation des personnes dans l’AES et le renforcement de la fluidité et de la sécurité des corridors d’approvisionnement, en luttant notamment contre les pratiques anormales et les tracasseries dans l’espace AES.

Les ministres ont aussi opté pour l’accélération de la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, de réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire et fluvial dans les États de l’AES, la création d’une compagnie aérienne commune, le développement des aménagements hydro-agricoles d’intérêt commun, pour booster la production agricole, la construction et le renforcement des projets d’infrastructures et la mise en place d’un dispositif de sécurité alimentaire commun aux trois États de l’AES à travers des organes dédiés.

Ils ont en outre recommandé la réalisation d’infrastructures adaptées pour le développement du cheptel et la mise en place d’abattoirs modernes pour l’exportation de la viande et des produits dérivés de l’espace AES, le développement des stocks de sécurité pour améliorer les capacités de stockage en hydrocarbures, la mise en place d’un fonds pour le financement de la recherche et des projets d’investissements énergétiques et en matière de substances énergétiques, notamment à partir de l’exploitation des ressources minières.

Parmi les autres recommandations figurent la réalisation des projets de centrales nucléaires civiles à vocation régionale, l’élaboration d’une stratégie commune d’industrialisation des pays de l’Alliance, la promotion du financement d’infrastructures communautaires par la diaspora, la mise en place d’un Comité d’experts pour approfondir les réflexions sur les questions de l’Union économique et monétaire, la promotion de la diversification des partenariats et la création d’un fonds de stabilisation et d’une banque d’investissement de l’AES.

Les ministres de l’Économie et des Finances des pays membres ont également décidé de la mise en place d’un Comité de suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations issues de leur réunion. « Il y a de bonnes idées, comme le G5 Sahel. Maintenant, il s’agit de les matérialiser. C’est cette matérialisation qui pose beaucoup de problèmes. Il ne s’agit pas de se réunir ou de seulement planifier », estime Hamidou Doumbia, porte-parole du parti Yelema.

Une architecture institutionnelle en gestation

En prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Alliance des États du Sahel qui s’est tenue le jeudi 30 novembre, toujours à Bamako, les experts des trois pays se sont réunis les 27 et 28 novembre et se sont penchés sur des propositions pour une structure institutionnelle de l’Alliance, avec les différents organes à mettre en place et l’articulation entre ces organes, à travers des mécanismes de fonctionnement et d’articulation clairement établis.

Ils ont en outre eu pour tâche de compléter la Charte du Liptako-Gourma, texte constitutif de l’AES, pour intégrer aux aspects de défense et de sécurité la dimension diplomatique et les questions relatives au développement économique de l’espace commun aux trois États. « Nous vous chargeons de nous proposer les bases pour faire de l’AES cette Alliance que nos populations attendent, cette Alliance qui leur fera sentir et vivre des conditions améliorées, en œuvrant à la paix et la stabilité ainsi qu’au développement harmonieux de nos États », a dit le Chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, à l’ouverture des travaux.

« Nous attendons de vous des recommandations pour que le Burkina, le Mali et le Niger, liés par une histoire, une culture et des valeurs communes, mais surtout liés par une relation stratégique particulière, puissent parler d’une seule et même voix partout où cela sera nécessaire », a-t-il ajouté.

Les travaux des experts étaient organisés en différents sous-comités, dont « Diplomatie et questions institutionnelles », « Défense et Sécurité » et « Questions de développement économique ». Selon une source au ministère des Affaires étrangères du Mali, leurs recommandations, qui n’ont pas fait l’objet de communication, seront soumises à l’examen des ministres des Affaires étrangères lors de la réunion de ce jeudi, avant d’être rendues publiques à la fin de la session ministérielle.

Bras de fer en vue avec la CEDEAO ?

Le processus d’opérationnalisation de l’AES est enclenché à quelques jours de la tenue du prochain sommet ordinaire de la CEDEAO, avec laquelle sont en froid les 3 pays membres de l’Alliance. D’ailleurs, l’AES, née dans un contexte où l’institution sous-régionale ouest africaine brandissait la menace d’une intervention militaire au Niger pour réinstaller le Président déchu Mohamed Bazoum, s’apparente pour certains observateurs à une organisation « rivale » de celle-ci.

« L’alliance des États du Sahel est en train de prendre une autre forme, qui peut peut-être sembler être une substitution à la CEDEAO ou une alliance qui accepte ceux qui ne sont pas forcément en ligne droite avec les principes démocratiques. Cela me semble très circonstanciel », glisse le politologue Cheik Oumar Doumbia.

Selon nos informations, au cours du sommet de la CEDEAO prévue le 10 décembre prochain à Abuja, au Nigéria, les Chefs d’États vont à nouveau se pencher sur la situation dans les pays en transition et exiger le retour à l’ordre constitutionnel dans les délais convenus. Les sanctions contre le Niger pourraient être maintenues et le Mali pourrait en subir de nouvelles, suite au report sine die en septembre dernier de l’élection présidentielle, initialement prévue pour février 2024.

Mais, selon certains observateurs, l’opérationnalisation enclenchée de l’AES pourrait contribuer à freiner les ardeurs des Chefs d’États de la CEDEAO dans la prise de sanctions contre les trois pays de l’Alliance, qui pourraient alors claquer la porte de l’organisation sous-régionale.

« Un éventuel éloignement de l’Alliance des États du Sahel pourrait remettre en question la cohésion et la solidarité au sein de la CEDEAO. Ces trois pays sont géographiquement situés en plein cœur de la région et leur intégration est essentielle pour la mise en œuvre des projets régionaux, tels que les infrastructures de transport et le commerce transfrontalier. Leur départ pourrait donc ralentir ou compromettre ces projets », avertit un analyste.

Suspension de visas pour la France : des étudiants maliens dans le désarroi

La France a suspendu début août la délivrance des visas pour les ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger en raison de la crise diplomatique qui sévit entre elle et ces trois pays. Cette décision impacte des étudiants maliens qui s’apprêtaient à aller poursuivre leurs études dans l’Hexagone.

« J’avais postulé à Campus France. J’avais fait toutes les démarches et j’avais eu une acceptation. Il ne me restait plus qu’à faire la demande de visa. Mais avec la situation géopolitique tout est chamboulé », se désole un étudiant malien qui a requis l’anonymat.

« Cela a commencé en août quand ils ont fermé le centre Capago (Centre de délivrance des visa français, Ndlr). Nous étions en attente de voir l’évolution de la situation. Mon rendez-vous était prévu vers fin août et j’avais pratiquement rassemblé tous mes documents. Malheureusement, il y a eu cette décision et je n’ai pas pu faire la demande », raconte-t-il, déplorant « une année de perdue » pour les étudiants en raison de la rentrée qui a déjà eu lieu en France. Selon une source à l’ambassade de France au Mali, des discussions sont en cours au sein de certains ministères français pour alléger la mesure de suspension pour les étudiants et les artistes. Des arbitrages sont attendus, assure-t-elle.

L’AEEM s’implique

Depuis le début cette situation, l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) a mené des démarches auprès des autorités françaises présentes au Mali et des maliennes pour tenter de trouver des solutions pour les étudiants maliens concernés.

« Au niveau du Bureau de coordination nationale, comme démarche nous avons entrepris des demandes au niveau des autorités françaises d’ici pour voir la possibilité pour nos étudiants d’avoir accès au visa dans d’autres pays, comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Malheureusement, nos démarches ont été vaines », explique Alfousseyni Niamassé Dissa, Secrétaire à l’Information du Bureau national de l’AEEM.

À l’en croire, ne pouvant rien face à ce problème diplomatique, le Bureau s’est appesanti auprès des autorités éducatives sur les mesures à prendre pour le bien-être des étudiants maliens déjà présents sur le sol français et l’orientation des autres bénéficiaires de la Bourse d’excellence vers d’autres pays.

Appelant les autorités à tirer leçon de ce cas de figure, l’AEEM estime qu’il est temps pour le Mali d’investir massivement dans la formation sur le territoire malien. « Le fait d’envoyer des Maliens étudier à l’extérieur est une bonne chose, mais le fait aussi de créer les conditions nécessaires ici au Mali pour leur permettre d’exploiter le génie en eux ne pourrait être que bénéfique », plaide Alfousseyni Niamassé Dissa.

Alliance des États du Sahel : une coalition qui rebat les cartes dans la région

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé le 16 septembre 2023 à Bamako la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES), dans le but d’établir une « architecture de défense collective et d’assistance mutuelle ». Cette nouvelle alliance ouvre également la voie à une plus large coopération sur le plan sécuritaire entre les trois pays et s’apparente à une coalition contre la Cedeao.

Cette Charte, composée de 17 articles et par laquelle le Mali, le Burkina Faso et le Niger « s’engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l’espace commun de l’Alliance », est entrée en vigueur dès sa signature par les parties contractantes.

Pour Dr. Alpha Alhadi Koïna, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel, la création de l’Alliance des États du Sahel est « tout à fait normale ». « Ce sont les 3 pays qui sont les plus touchés par le terrorisme. Avec le retrait du Mali du G5 Sahel, le fonctionnement normal de l’organisation n’était plus possible, parce que le Mali assurait la continuité territoriale ».

Intervention Burkina-Niger au Mali ?

« Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, à la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l’intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l’Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et, en cas de nécessité, à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité », stipule l’article 5 de la Charte.

Dans un contexte où les affrontements ont repris entre l’armée malienne et les ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), certains analystes soutiennent que cet article permettrait aux soldats burkinabé et nigériens de combattre aux cotés des FAMa dans le nord du pays.

« Logiquement, les autres pays de l’Alliance devraient nous appuyer dans la guerre contre les groupes armés irrédentistes du nord. Si cela ne se fait pas, cela veut dire qu’on n’a pas appliqués comme il faut les accords de la nouvelle alliance », estime le journaliste et analyste politique, Alexis Kalambry.

« Si les pays sont signataires, cela veut dire qu’ils souscrivent au contenu de ce document et il ne devrait pas y avoir de problème dans l’application. Rien ne les retient (Burkina Faso et Niger, Ndlr) à venir combattre aux côtés des forces maliennes », glisse pour sa part une autre source.

Mais, pour le Dr. Koïna, même si l’article 5 de la Charte du Liptako-Gourma permet au Burkina Faso et au Niger de prêter main forte au Mali en cas de besoin, un éventuel déploiement de ces forces n’est pas encore à l’ordre du jour. « Je pense qu’aujourd’hui on n’en est pas encore là. Les deux pays amis sont aussi occupés à lutter contre les groupes extrémistes chez euc. Il est donc fort probable que cela n’arrivera pas aujourd’hui », avance-t-il.

« Message » à la Cedeao

Alors que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) brandit toujours la menace d’une intervention militaire au Niger, pour rétablir le Président déchu Mohamed Bazoum suite au coup d’État du 26 juillet 2023, le Burkina Faso et le Mali ont déjà indiqué considérer toute intervention militaire dans ce pays comme une déclaration de guerre contre eux deux.

Dans la continuité de l’article 5, l’article 6 de la Charte stipule que « toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité du territoire d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d’assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l’espace couvert par l’Alliance ».

« Cet article 6 de la Charte du Liptako-gourma fait figure de socle pour une éventuelle intervention du Mali et du Burkina Faso au Niger en cas d’intervention militaire de la CEDEAO. Il n’est autre que l’équivalent de l’article 5 de l’Otan. C’est une configuration inédite et un changement géopolitique majeur, avec ce pacte « Kaki » contre les autres membres de la CEDEAO », souligne Bakary Sambe, Directeur régional du Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies.

Niger : deux décrets autorisent les armées du Burkina et du Mali à intervenir «en cas d’agression»

Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger il y a près d’un mois ont annoncé jeudi 24 août qu’ils autoriseraient les forces armées de leurs voisins du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur leur sol «en cas d’agression». Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivia Rouamba et Abdoulaye Diop, étaient en visite jeudi à Niamey où ils ont été reçus par le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani. Ils ont «salué» la signature d’ordonnances «autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d’intervenir en territoire nigérien en cas d’agression», selon un communiqué lu par Oumarou Ibrahim Sidi, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères nigérien, à l’issue de la visite. Le général Tiani a signé deux décrets en ce sens. Le Burkina Faso et le Mali ont affiché leur solidarité avec les nouvelles autorités nigériennes, en particulier face à la menace brandie par la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) d’intervenir militairement pour rétablir l’ordre constitutionnel. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont indiqué s’être réunis à Niamey pour discuter du renforcement de leur coopération en matière de sécurité et d’autres questions communes.

Niger : l’Union africaine suspend le pays et prend note du possible recours à la force de la CEDEAO

L’Union africaine (UA) a annoncé mardi 22 août 2023 suspendre le Niger de ses institutions après le coup d’État dans ce pays et affiché une position réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine, selon un communiqué de son Conseil de Paix et de sécurité (CPS).

Le CPS «prend note de la décision de la CEDEAO», l’organisation régionale ouest-africaine, «de déployer une force» au Niger et demande à la Commission de l’UA d’«entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires» d’un tel déploiement, explique le CPS, sur fond de fortes divergences au sein de l’UA à ce sujet. L’Union africaine dans son communiqué réaffirme « sa pleine solidarité avec la CEDEAO en faveur du rétablissement de l’ordre constitutionnel par des moyens diplomatiques ». L’UA va nommer un haut représentant pour encourager les efforts de médiation de la CEDEAO. La Commission de l’UA et la CEDEAO, ont été invités à soumettre d’urgence une liste de membres de la junte militaire et de leurs partisans militaires et civils, y compris ceux impliqués dans la violation des droits de l’homme de M. Bazoum et d’autres détenus, en vue de sanctions ciblées, précise le communiqué.

Niger : les militaires envisagent de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison

Les militaires du CNSP ont annoncé dimanche leur intention de « poursuivre » le président renversé Mohamed Bazoum pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté » du pays. « Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour » les « preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger », a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, un des membres du CNSP, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le gouvernement appuie ses accusations sur des « échanges » de Mohamed Bazoum avec des « nationaux », des « chefs d’Etat étrangers », et des « responsables d’organisations internationales ». À propos du président déchu, le CNSP a appelé à « s’interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu’il est séquestré, alors même que les militaires n’ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu’il dispose encore de tous les moyens de communication ». Mohamed Bazoum, retenu dans sa résidence présidentielle depuis le 26 juillet – jour du coup d’Etat avec son fils et sa femme, avait déclaré dans plusieurs médias être un « otage », puis privé d’électricité et contraint de ne manger que du riz et des pâtes. Samedi, le président déchu a reçu la visite de son médecin pour une consultation médicale. Ce dernier a par la suite déclaré que les conditions de détention de Bazoum étaient inhumaines.

Ces déclarations surviennent après l’accueil par le CNSP d’une délégation de chefs religieux nigerians musulmans samedi, menée avec l’accord du président nigérian Bola Tinubu, également à la tête de la CEDEAO, pour « apaiser les tensions créées par la perspective d’une intervention militaire » de l’organisation.

Selon un communiqué de la médiation religieuse nigériane, le chef du régime militaire, le général Abdourahamane Tiani, avait « déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre » la crise.

Seidik Abba : « en dépit des réticences, la CEDEAO pourrait engager une confrontation »

Journaliste, chercheur et auteur spécialiste du Sahel, Seidik Abba répond à nos questions sur la situation au Niger.

Alors que l’ultimatum de la CEDEAO a expiré et que la voie diplomatique est à la peine, croyez-vous possible une intervention militaire au Niger ?

Comme l’ont indiqué le Président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinibu, et la Commission de la CEDEAO elle-même, tout porte à croire qu’une intervention militaire n’est pas à exclure. Pour l’instant, l’option diplomatique et la solution politique n’ont pas prospéré et la junte au pouvoir au Niger est restée sourde aux différents appels pour rétablir lePprésident Mohamed Bazoum. À mon avis, elle ne le fera pas. Pour la CEDEAO, le Niger est le coup d’État de trop, et si elle laisse faire elle craint que la contagion régionale, qui était présentée comme une possibilité, ne devienne une réalité. Avec tous ces éléments, on ne peut que sérieusement envisager une confrontation militaire, même si elle présente aujourd’hui beaucoup de risques. En dépit des réticences exprimées ici et là, la CEDEAO pourrait l’engager. Le deuxième sommet à Abuja (10 août) pourrait consacrer l’urgence. Certains pays sont déterminés à ce que l’ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, y compris par la force.

Le Mali et le Burkina Faso menacent d’entrer en guerre en cas d’intervention au Niger. Comment interpréter cette position ?

Cette annonce ne me surprend pas. Il y a un front du refus de la CEDEAO et de ses ingérences qui se forme. À mon avis, le fait d’annoncer la possibilité d’engager des hommes pour soutenir les autorités au Niger relève plus du registre de la rhétorique et du positionnement que de la réalité elle-même. Les armées du Burkina Faso et du Mali ont d’autres urgences, comme on le constate avec les récentes attaques, que de s’engager contre la CEDEAO au profit du Niger. Si elles le faisaient, ce serait une occasion pour les groupes terroristes d’en profiter. C’est pour cela que considère que c’est une rhétorique.

Concrètement, les deux pays peuvent-ils se le permettre ?

Ni le Mali, ni le Burkina Faso n’ont les moyens de s’engager dans une guerre autre que contre le terrorisme. S’ils le faisaient, leur présence serait symbolique. Je ne les vois pas mobiliser des bataillons entiers alors qu’ils ont des difficultés à contrôler leurs territoires. La frontière entre le Mali et le Niger n’est occupée que par les terroristes, ils sont libres d’aller et venir entre les deux pays. C’est la même situation avec le Burkina Faso, qui n’a ni la volonté, ni l’effectif, ni les moyens pour mener une autre lutte que celle contre le terrorisme.

Niger : la CEDEAO ordonne le déploiement de la force en attente

Les chefs d’Etat de la CEDEAO se sont de nouveau réunis ce jeudi à Abuja pour évoquer la situation au Niger. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touray, a déclaré après un sommet d’urgence au Nigeria que les membres avaient décidé « d’ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger ».

Au début du sommet, Bola Tinubu avait reconnu que l’ultimatum qu’ils avaient lancé lors du premier sommet n’a pas donné les résultats escomptés. Le président Tinubu avait aussi assuré que la négociation avec le régime militaire au Niger doit être le « socle de leur approche

Tous les présidents de la CEDEAO ont participé à ce sommet hormis ceux de la Gambie, du Libéria et du Cap-Vert, qui ont envoyé des représentants. Le président déchu Mohamed Bazoum était aussi représenté par son ministre d’Etat, ministre des affaires Etrangères, M. Massoudou Hassoumi. De retour à Abidjan après le sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé que les chefs d’État ouest-africains avaient donné leur feu vert pour qu’une opération militaire « démarre dans les plus brefs délais » afin de rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d’Ivoire fournirait « un bataillon » de 850 à 1.100 hommes, aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment, et que « d’autres pays » les rejoindront. « Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin et il n’y aura pas d’intervention militaire, tout dépend d’eux » a t-il réaffirmé. Paris soutient « l’ensemble des conclusions adoptées à l’occasion du sommet extraordinaire » de la CEDEAO à Abuja, y compris la décision d’activer le déploiement d’une « force en attente », a signifié le ministère français des Affaires étrangère

Dans le communiqué final après le sommet, la conférence des chefs d’Etat a lancé un avertissement solennel aux Etats membres dont les actions directes ou indirectes ont pour effet d’entraver le règlement pacifique de la crise au Niger. Sans les nommer, l’avertissement s’adresse certainement au Mali et au Burkina Faso qui ont apporté leur soutien aux militaires du CNSP. Toutefois, la CEDEAO assure aussi de sa détermination à maintenir ouvertes toutes les options en vue d’une règlement pacifique de la crise.

Transport aérien : Air France suspend ses vols vers le Mali, le Niger et le Burkina Faso

Air France a annoncé lundi la suspension de ses liaisons aériennes vers le Niger, le Mali et le Burkina Faso après la fermeture de l’espace aérien nigérien les militaires du CNSP.

« A cause du coup d’Etat en cours au Niger et de la fermeture de l’espace aérien et de l’aéroport de Niamey-Diori Hamani, Air France ne desservira plus l’aéroport Niamey-Diori Hamani jusqu’à nouvel ordre », a indiqué une porte-parole d’Air France dans une déclaration envoyée par email à Reuters. Air France a également suspendu ses liaisons aériennes vers Bamako, la capitale malienne, et Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, « jusqu’au 11 août inclus ».

Pour les autres destinations d’Afrique subsaharienne et d’Afrique de l’est, Air France prévient que la fermeture de l’espace aérien la contraint à réviser ses plans de vols. En conséquence, ces liaisons dureront entre 15 minutes et 2 heures de plus, pour le Tchad notamment.

Niger : fin de l’ultimatum de la CEDEAO, l’espace aérien fermé

Selon une publication sur le compte officiel des FAMa ce lundi 7 août, le Mali et le Burkina Faso ont envoyé une délégation au Niger conduite par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, le Colonel Abdoulaye Maiga. Cette visite intervient alors que l’ultimatum adressé le 30 juillet par la CEDEAO aux militaires pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum a expiré hier dimanche. Quelques heures avant la fin de l’ultimatum, le CNSP a annoncé la fermeture de l’espace aérien nigérien face selon eux « face à la menace d’intervention qui se précise à partir des pays voisins ». Le CNSP précise que « toute tentative de violation de l’espace aérien » entraînera « une riposte énergique et instantanée ». Il affirme également qu’un « prédéploiement pour la préparation de l’intervention a été faite dans deux pays d’Afrique centrale », sans préciser lesquels. « Tout Etat impliqué sera considéré comme cobelligérant », ajoute-t-il. Le conseil national pour la défense de la patrie a également lancé un appel aux Nigériens afin de se tenir prêts pour la défense de la patrie. Le même dimanche, près de 30 000 personnes se sont rassemblées dans le plus grand stade de Niamey pour soutenir le coup d’Etat et le CNSP. Vendredi 4 août, à l’issue d’une réunion de trois jours des chefs d’état-major, la CEDEAO a assuré que les contours d’une possible ont été définis. Toutefois, d’après des médias nigérians, le Sénat a appelé le président Bola Tinubu à « encourager les autres dirigeants de la CEDEAO à renforcer l’option politique et diplomatique ». Toujours selon les médias nigérians, une intervention militaire sans l’aval du Sénat serait une violation de la Constitution nigériane. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune rejette également le recours à la force. “L’option militaire n’a jamais été une solution, regardez ce que cela a produit en Syrie et en Libye” a t-il prévenu samedi 5 août. Un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Niger se tiendra ce 10 août.

Niger : Mohamed Bazoum appelle à l’aide, échec de la mission de la CEDEAO

Le coup d’Etat au Niger pourrait avoir des conséquences « dévastatrices » pour le monde et faire passer la région du Sahel sous « influence » de la Russie, via les « mercenaires » du groupe Wagner, a écrit le président déchu Mohamed Bazoum dans une tribune parue jeudi dans le Washington Post. « J’appelle le gouvernement américain et l’ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l’ordre constitutionnel », écrit-il, « à titre d’otage ». Tard jeudi, dans un communiqué lu à la télévision, les militaires du CNSP ont dénoncé « les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France ». La France a un contingent de 1500 militaires déployés au Niger. Le CNSP a aussi promis une « riposte immédiate » à « toute agression » de la part d’un pays de la CEDEAO, hors membres « amis » suspendus (Mali, Burkina Faso, Guinée) eux aussi dirigés par des militaires.

Arrivée jeudi à Niamey pour trouver une sortie de crise au Niger, la délégation de la CEDEAO conduite par l’ancien président du Nigeria Abdulsalami Abubakar est repartie quelques heures plus tard, sans avoir rencontré le chef du CNSP. Le président du Nigeria Bola Tinubu, aussi président en exercice de la CEDEAO qui se montre intransigeant avait toutefois demandé à la délégation, de « tout faire » pour trouver une « résolution à l’amiable ». L’organisation, qui a notamment suspendu les transactions financières avec le Niger, a dit se préparer à une opération militaire, même si elle a souligné qu’il s’agissait de « la dernière option sur la table ». Les chefs d’état-major de la CEDEAO sont réunis à Abuja jusqu’à vendredi. Plusieurs armées ouest-africaines, dont celle du Sénégal, se disent prêtes à intervenir si l’ultimatum n’est pas respecté dimanche.

Niger : l’Occident veut conserver son dernier allié au Sahel

3ème coup d’État au Sahel depuis 2020, après le Mali et le Burkina Faso, et 4ème en Afrique de l’Ouest avec la Guinée, le renversement du Président Mohamed Bazoum au Niger, le 26 juillet 2023, passe mal dans la communauté internationale. Dans ce pays, considéré comme le dernier allié de l’Occident dans la région, la pression des puissances occidentales s’accentue pour une réhabilitation sans délai du Président déchu.

Le coup d’État au Niger suscite depuis une semaine une vague de condamnations à travers le monde. En première ligne contre le coup de force du Général Abdourahamane Tchiani, à l’heure où nous mettions sous presse certains pays occidentaux brandissaient la menace de suspension de leur coopération et/ou soutenaient les sanctions et les efforts de la CEDEAO et de l’Union Africaine pour un retour à l’ordre constitutionnel.

La France, qui a une présence militaire importante au Niger, où sont stationnés 1 500 militaires dans le cadre de la nouvelle formule de Barkhane après le retrait de l’opération du Mali, a annoncé le 29 juillet suspendre, avec effet immédiat, « toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire, demandant le « retour sans délai à l’ordre constitutionnel nigérien autour du Président Mohamed Bazoum, élu par les Nigériens ».

La veille, le Secrétaire d’État américain Antony Blinken avait assuré du « soutien indéfectible » de Washington au Président déchu et souligné que le renversement de son pouvoir remettait en cause des centaines de millions de dollars d’aide américaine au profit du peuple nigérien.

À l’instar de la France, les États-Unis disposent de près d’environ un millier de militaires au Niger et surtout de deux bases aériennes, l’une à Niamey et l’autre à Agadez, dans le nord du pays, équipée de drones et faisant office de pivot pour l’armée américaine. Les Etats-Unis ont évacué le personnel non nécessaire de leur ambassade. Le président Joe Biden a appelé jeudi 3 août à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum.

Par ailleurs, l’Allemagne, dont l’armée possède aussi une base militaire dans la capitale nigérienne, qui lui sert de plateforme pour le retrait de ses forces du Mali et où opèrent actuellement une centaine de soldats, a apporté son « plein soutien à l’évolution démocratique du Niger ».

« Avec l’Union européenne, nous avons soutenu le gouvernement civil et restons persuadés que seul un gouvernement démocratique pourra apporter des réponses aux défis du pays », a martelé Annalena Baerbock, la Cheffe de la diplomatie allemande.

Dans la foulée, Joseph Borell, Chef de la diplomatie européenne, a assuré de son coté que l’Union Européenne « ne reconnait pas et ne reconnaitra pas » les autorités issues du putsch du 26 juillet. L’institution a en outre décidé de la suspension, avec effet immédiat, de toute aide budgétaire et de toute coopération dans le domaine sécuritaire avec le Niger.

CEDEAO – Coups d’État : le tournant Niger ?

Le renversement du pouvoir du Président Mohamed Bazoum au Niger, le 26 juillet 2023, 4ème coup d’État en Afrique de l’Ouest en 3 ans, plonge la région dans un climat de tension exacerbé par les prises de positions tranchées de certains dirigeants vis-à-vis des nouvelles autorités de Niamey. La CEDEAO, soutenue par une grande partie de la communauté internationale, se montre intransigeante sur un retour immédiat à l’ordre constitutionnel dans le pays. Alors que l’ultimatum donné aux militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) prend fin ce dimanche, les jours prochains s’annoncent incertains au Niger et dans le Sahel.

Tolérance zéro. C’est le maitre-mot des chefs d’États de la CEDEAO face au putsch du Général Abdourahamane Tchiani, 59 ans, chef de la garde présidentielle du Niger depuis 2011, devenu le nouvel homme fort du pays depuis le 28 juillet 2023. Pour joindre l’acte la parole, les dirigeants ouest-africains n’ont pas hésité le 30 juillet, lors d’un sommet extraordinaire de la CEDEAO, à prendre de sévères sanctions contre les militaires nigériens du CNSP.

Déclarant prendre toutes les mesures au cas où les exigences de la Conférence des Chefs d’États ne seraient pas satisfaites dans un délai d’une semaine pour assurer le rétablissement de l’ordre constitutionnel en République du Niger, ce qui n’exclut pas un usage de la force, ils ont décidé de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger et de la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres et Niamey.

Outre ces sanctions, les Chefs d’États de la CEDEAO ont également décidé du gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la BCEAO, de celui de toutes les transactions de service, y compris les services publics, ainsi que des avoirs de l’État du Niger et des entreprises publiques et parapubliques logées dans les banques commerciales, de la suspension du Niger de toutes les formes d’assistance financière et de transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOAD, et de l’interdiction de voyage et du gel des avoirs des officiers militaires impliqués dans la « tentative de coup d’État ».

Bola Tinubu, le Président « anti-putsch »

S’il y a un signal fort que la CEDEAO veut désormais envoyer dans la sous-région, c’est l’image d’une institution forte qui ne laissera plus le champ libre aux renversements de pouvoirs démocratiquement installés.

Dès son arrivée à la tête de l’institution sous-régionale, le 9 juillet dernier, le Président nigérian Bola Tinubu, qui a affiché son intransigeance face aux auteurs de coups d’État, avait donné le ton. « Nous ne permettrons pas qu’il y ait coup d’État après coup d’État en Afrique de l’Ouest », avait-il martelé devant ses pairs pour sa première prise de parole en tant que nouveau leader de la communauté. L’un des premiers dirigeants du continent à condamner officiellement le coup d’État contre Mohamed Bazoum, Tinubu, « homme à poigne », est connu pour ses phrases « choc ». Le 30 juillet, à l’ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger, le septuagénaire n’y est pas allé de main morte. « L’un de nous est retenu en otage par sa garde présidentielle. Quelle calamité (…). C’est une insulte pour chacun de nous. Nous devons agir fermement pour restaurer la démocratie », a lâché le Président de la plus grande économie du continent, arrivé au pouvoir en mai dernier après avoir remporté dès le premier tour la présidentielle de février 2023.

Le 31 juillet, le chef d’État-major des armées du Nigéria, Christopher Musa, a réitéré sur un média étranger cette position. « Nous allons faire exactement ce que dit le Président Nous sommes prêts et dès que nous recevrons l’ordre d’intervenir nous le ferons. Nous sommes absolument sûr de réussir », a-t-il affirmé.

Des mots à l’action, le Chef d’État nigérian, et par ricochet toute la CEDEAO, est attendu au tournant sur le dossier nigérien. Même s’il semble résolument engagé dans une voie de réhabilitation de son homologue déchu, certains analystes soutiennent que Bola Tinubu court le risque de devenir un « tigre de papier », fort sur le discours mais peu influent et pragmatique en réalité. D’autant que les conséquences sécuritaires d’une intervention pourraient s’avérer dramatiques. Les groupes terroristes Boko Haram, État islamique ou encore JNIM pourraient profiter du chaos ambiant pour asseoir leurs emprises et étendre l’hydre terroriste à d’autres pays de l’organisation.

Issues incertaines

Avant la fin de l’ultimatum de la CEDEAO, le 6 août 2023, des actions sont en cours pour une solution à la crise politique au Niger. Après l’échec de la médiation tentée par le Président béninois Patrice Talon, c’est Mahamat Idriss Déby, Président de la Transition au Tchad, qui s’est rendu dans le pays et a rencontré les principaux protagonistes. Mais les lignes n’ont pas bougé suite à cette visite. Une nouvelle délégation de l’instance sous-régionale est depuis ce mercredi à Niamey pour tenter de trouver une issue pacifique.

En attendant de voir ce qu’il pourra se passer à partir de la semaine prochaine et l’expiration de l’ultimatum « ouest-africain », les analystes avancent plusieurs scénarios pour la suite des évènements au Niger. Allant de l’organisation d’un « coup d’État contre le coup d’État » à une intervention militaire de la CEDEAO avec des pays africains comme le Tchad et soutenue par les Européens, en passant par le soutien à un mouvement populaire de protestation interne contre le coup d’État ou encore des négociations avec les militaires du CNSP pour l’instauration d’une transition, les options sont aussi diverses que risquées pour la stabilité du pays et de la région. Les militaires qui ont renversé Mohamed Bazoum ont envoyé une délégation conduite par le numéro 2 du CNSP, le général Salifou Mody au Mali et au Burkina le 2 août pour rencontrer les autorités de la transition. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération sécuritaire notamment alors que les chefs d’état-major de la CEDEAO sont réunis à Abuja au Nigéria au même moment pour plancher sur une éventuelle intervention militaire. La Côte d’Ivoire a déjà fait savoir qu’elle enverrait des troupes si l’intervention était actée.

Incidences sur le Mali ?

Bien avant que le Niger ne tombe dans le cercle des pays de la CEDEAO qui sont dans une rupture de l’ordre constitutionnel, l’institution sous-régionale avait commencé par remettre la pression sur les pays en transition dans l’espace communautaire. Elle prévoyait d’envoyer le Président béninois Patrice Talon au Mali, au Burkina Faso et en Guinée pour relancer le dialogue au plus haut niveau avec leurs autorités respectives, en vue du respect des délais impartis aux transitions. Un nouveau sommet allait d’ailleurs être consacré début août à la situation dans ces 3 pays, selon une source proche de la CEDEAO, comme nous l’évoquions dans notre numéro précédent.

Les évènements au Niger vont-ils amener la CEDEAO, qui n’excluait d’ailleurs déjà pas de nouvelles sanctions, à durcir sa position vis-à-vis des autorités de transition maliennes quant au respect du chronogramme arrêté selon laquelle le pouvoir devrait être remis aux civils en février 2024 ?

Les relations entre le Mali, le Burkina Faso et la CEDEAO semblent à nouveau se dégrader. En réaction aux décisions de la Conférence des Chefs d’États de la CEDEAO du 30 juillet, les deux pays ont indiqué dans un communiqué conjoint le 31 juillet 2023, refuser d’appliquer ces « sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériens ».

« Les gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s’assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali », poursuit par ailleurs le communiqué, dans lequel les deux pays préviennent aussi qu’une intervention militaire contre le Niger entrainerait leur retrait de la CEDEAO et l’adoption de « mesures de légitime défense en soutien aux Forces armées et au peuple du Niger ».

« La CEDEAO, avec le leadership de Bola Tinubu, ne comptait pas tolérer le non-respect du chronogramme de la Transition au Mali et une éventuelle nouvelle prolongation. Avec la nouvelle donne, le cas du Niger et la position des militaires au pouvoir au Mali, elle voudra prendre des mesures pour un retour dans les délais à l’ordre constitutionnel dans le pays, y compris de nouvelles sanctions », glisse un observateur.

Olivier Dubois : « Impossible de leur échapper »

La liberté n’a pas de prix. Olivier Dubois savoure cette assertion. Libéré le 20 mars dernier, après 711 jours de captivité passés aux mains du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, il renoue depuis avec les siens. Dans cette longue interview, le journaliste, ancien collaborateur du Journal du Mali qui se décrit comme une tête chercheuse en mouvement, répond à nos questions sur ses conditions de détention et ses perspectives.

Pouvez-vous revenir sur votre enlèvement, le 8 avril 2021. Comment cela s’est-il passé ?

Le 8 avril 2021, je prends un avion Sky Mali pour Gao. J’arrive sur les coups de 11h. Souleymane, mon contact, est là pour m’accueillir et m’emmène à l’hôtel Askia. Nous allons passer deux heures là-bas, puis il va aller chercher à manger. Moi, je prépare mes questions. Je dois interviewer un cadre du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans. Mais une demi-heure avant de partir, Souleymane (un infirmier qui était en lien avec un terroriste) reçoit un coup de fil et me dit : « écoute, je devais venir avec toi initialement, mais ils ne veulent plus que je vienne, tu dois y aller seul ». J’avoue qu’à ce moment-là je suis désemparé. J’ai envie de tout annuler parce que ce n’est pas ce qui était prévu. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je redemande à Souleymane si avec cette nouvelle situation je peux leur faire confiance, s’il faut annuler ou pas. Il me dit non ça va, il est sûr qu’il n’y aura pas de problème. De toute façon, le cadre que je dois voir a le diabète et doit recevoir une piqûre pour cela directement après notre entretien, ajoute-t-il.

Il dit qu’il doute vraiment qu’il puisse m’arriver quelque chose. Donc on part dans sa voiture, je pense en périphérie de Gao, où on doit avoir cette rencontre avec les moudjahidines. Ils arrivent dans un pick-up couleur sable à notre niveau. Je me souviens d’avoir ouvert la portière, de m’être tourné vers Souleymane, de lui avoir dit « tu es mon dernier filet de sécurité ». Je sors et me dirige vers le pick-up. Je monte à l’intérieur et nous partons. On va rouler avec les moudjahidines, dont trois derrière, armés. On va rouler 5 voire 10 minutes puis on va croiser un autre pick-up de la même couleur, avec des personnes à l’intérieur qui ressemblent vraiment à celles avec lesquelles je suis.

Moi, je suis concentré sur mes questions, sur cette interview. On me dira un jour après que nous avons été pris en chasse par le pick-up que nous avons croisé et que des coups de feu ont été échangés. Moi je n’ai rien entendu personnellement. Tout ce que je sais, c’est qu’à un moment l’un des hommes à l’arrière a tapé sur la voiture pour dire au chauffeur d’accélérer. Pendant quatre heures, nous allons rouler tambour battant jusqu’à la région de Kidal. Une fois là-bas, je suis avisé que je suis maintenant leur otage. La longue période qui va durer presque 2 ans commence à ce moment-là.

Qu’avez-vous ressenti les premières heures après votre enlèvement ?

Je me souviens d’avoir été traversé par plusieurs sentiments. Premièrement un sentiment d’injustice, parce que j’avais préparé l’interview, j’avais eu leur accord, j’avais eu une lettre d’invitation et je me retrouvais kidnappé. J’ai donc ressenti un fort sentiment d’injustice, puis ensuite un sentiment un peu étrange, comme si j’étais abasourdi. Cela mêlé à de la peur. Je me dis qu’est-ce qu’il va se passer maintenant? Dans deux jours, je suis censé prendre l’avion de Gao pour revenir à Bamako. Je comprends à ce moment-là que je ne serais pas dans cet avion. Donc comment réagiront mes proches, ma famille? Même si à ce moment-là, je me dis que les choses vont s’arranger, que c’est juste que cette katiba n’est pas au courant que je devais interviewer un cadre. Donc j’ai des sentiments ambivalents, confus, qui font que durant cette première nuit de captivité je ne dormirai pas du tout.

Vous avez déclaré ne pas avoir été maltraité. Ce traitement vous a-t-il surpris ?

Globalement, je n’ai pas été maltraité. Je n’avais pas un harassement quotidien physique ou des choses comme ça. Il y a eu des épisodes difficiles, mais est-ce que j’étais surpris? Je dirais non. Non, pas vraiment, parce que vous comprenez aussi que quand vous êtes avec eux, ils suivent le Coran, et le Coran est clair en ce qui concerne les prisonniers. Pour eux, si vous ne causez pas de problèmes, il y a pas de raisons qu’ils vous en causent. Maintenant, si vous en causez, là il peut se passer des choses difficiles. Mais j’aimerais ajouter aussi que c’est surtout une affaire d’hommes, dans le sens où ça dépend des moudjahidines que vous avez avec vous. Je suis tombé sur des moudjahidines qui pouvaient être mauvais, sur d’autres qui étaient indifférents, sur d’autres qui étaient respectueux. Ça dépend vraiment de cela. Mais oui, globalement, je peux dire qu’il n’y a pas eu de maltraitance et je pense que c’est premièrement parce que ce sont des musulmans et deuxièmement parce que vous avez aussi pour eux une certaine valeur. Leur but c’est quand même de tirer quelque chose de vous. Comme je disais à mon partenaire, le Sud-Africain Gerco Van Deventer (Enlevé en 2017) qui était avec moi en détention, nous avons une marge. Vous êtes un infidèle pour eux, c’est entendu, mais vous êtes aussi un prisonnier, un investissement. Vous êtes quelqu’un dont ils veulent tirer quelque chose et cela vous donne une marge, qui n’est pas grande, qui n’est pas confortable, mais si vous savez jouer avec cette marge vous pouvez globalement traverser cette page de captivité avec moins de difficultés.

Mais vous étiez tout de même enchainé…

Oui, tout à fait, vous êtes enchainé parce que vous êtes prisonnier. Durant mes presque deux années de captivité, j’étais enchainé tous les jours. À un moment beaucoup plus que d’habitude. On va dire qu’entre le 8 juillet 2021 et le 2 février 2022 j’étais enchainé nuit et jour, que ce soit à un arbre, une grande jante de camion. Vous êtes enchainé, ça c’est clair. Et ils le justifient par le fait que de toute façon vous êtes un prisonnier et que vous pouvez potentiellement vous évader. Donc par sécurité, surtout la nuit, vous devez être enchaîné. Après, si vous vous comportez mal, comme ça m’est arrivé, vous êtes enchainé nuit et jour. Moi j’étais enchainé principalement aux jambes. Ils ont des niveaux d’enchainement. J’ai vu d’autres prisonniers qui étaient enchainés du cou au poignet, autour de la taille et après aux jambes. Un peu comme les prisonniers qu’on pouvait voir à Guantanamo (Prison militaire américaine à Cuba).

Vous avez fait trois tentatives d’évasion qui ont toutes échoué. Après la dernière, avez-vous perdu espoir ?

Sur les tentatives d’évasion, les deux premières ont été annulées de mon fait. C’est à dire que je quittais le camp, je faisais quelques kilomètres et, pour différentes raisons, je revenais. La plupart du temps, c’était par manque d’eau ou encore parce que j’avais mal jugé le terrain. Pour la troisième tentative, je pars dans la nuit et ils me récupèrent vers midi le lendemain. Ça m’a porté un coup le fait de me faire attraper. Et ce désir de m’échapper va vraiment s’éteindre en décembre 2021. J’étais détenu dans une sorte de prison à ciel ouvert et puis il y a ces deux jeunes Touaregs qui vont s’évader, comme je l’ai fait, et qui vont être récupérés le lendemain. Ils sont ramenés enchaînés. Et là je me suis dit que ce n’était pas possible. Moi j’ai tenté, j’ai raté, et eux qui connaissent le terrain ont raté aussi. On ne peut pas leur échapper, me suis-je dit. C’est quasiment impossible de leur échapper. Et là je dois penser à une autre stratégie, parce que je me dis à ce moment-là que l’évasion n’est pas la solution.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez appris à la radio le départ de la Force Barkhane du Mali ?

Je me dis que je suis laissé seul. Ça va être très compliqué pour moi d’être libéré, et là, oui, j’ai quand même eu une perte d’espoir. Mais après il faut savoir que dans cette situation-là l’espoir, c’est quand même quelque chose qui vous maintient et il est très important de trouver d’autres voies pour raviver cet espoir. Mais je dois avouer que sur le coup, quand j’ai su à la radio que la France se retirait du Mali, ça m’a touché. J’ai commencé à douter d’une libération prochaine et je me dis que le temps allait être long.

Étiez-vous tenu au courant des négociations en cours pour votre libération ?

Durant ma captivité, j’ai eu très peu d’informations concernant une négociation entre le GSIM et la France. Les moudjahidines vous gardent dans le flou. Ils ne vont pas vous mettre au courant étape par étape de ce qui se passe. Seul moment où je comprends qu’il y a des négociations, c’est en novembre 2021. Parce qu’ils viennent me voir pour tourner une vidéo preuve de vie. On me dit qu’ils sont en train de discuter avec les français et que ces derniers demandent cette vidéo. Mais je n’étais pas tenu au courant de ce qui se passait.

Vous êtes journaliste et vous étiez à l’intérieur du groupe. Des dispositions particulières ont-elles été prises pour que vous n’ayez pas accès à des informations sensibles ?

Je ne sais pas si ce sont des dispositions, je dirai plutôt des précautions, mais ils savaient que j’étais journaliste. Durant le premier mois de ma captivité, par exemple, le groupe qui me surveillait, composé de 5 jeunes, avait ordre de ne pas discuter avec moi, de ne pas répondre à mes questions. Pendant une bonne partie de la première année, c’était difficile pour moi d’obtenir des stylos et du papier pour écrire quoi que ce soit. Ils n’aiment pas vous voir écrire. Donc oui, je pense que mon statut de journaliste pouvait poser des problèmes et en même temps ça m’a permis d’établir quelque chose avec eux. Ils ont compris que je voulais comprendre, ils ont compris que je voulais faire comprendre aux autres qui ils sont et ce qu’ils font. Cela a pris du temps, mais, pour répondre à la question, la majeure partie de cette détention s’est faite dans une relative méfiance par rapport à mon statut de journaliste.

Durant votre captivité, vos ravisseurs ont-ils essayé de vous convertir ?

Oui, bien sûr, ils ont essayé de me convertir. Mais je crois que c’est l’un des buts des moudjahidines quand vous êtes leur prisonnier. J’ai demandé à partir de novembre 2021 à lire le Coran et cela a accéléré cet état de fait. J’ai eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions. On venait me voir pour me parler de l’Islam, m’encourager et me convaincre de devenir musulman.

Cela a-t-il marché ?

Non, je ne me suis pas converti. Ils n’ont pas réussi à me convertir.

Avez-vous pu communiquer avec eux, créer des liens ?

C’était l’un de mes buts. Je suis à l’intérieur, je me suis résigné à ma condition de prisonnier. Je me dis Olivier tu es journaliste, tu es à l’intérieur, tente de comprendre ce qui se passe, observe, parle, essaie de ramener un maximum d’informations. Pour cela, il faut créer des liens. Il y a la barrière de la langue évidemment : la plupart d’entre eux ne parlent que tamasheq et arabe. Certains parlent français, mais c’est quand même difficile. Donc j’ai essayé d’établir des liens, de discuter avec eux, ça n’a pas été facile. La lecture du Coran à aider un petit peu à briser la glace. Oui, des liens ont pu être créés malgré ces différentes barrières, le fait que je ne sois qu’un infidèle, le fait que je ne parle pas forcément la langue et le fait que je sois journaliste.

Vous les appelez moudjahidines, pourquoi ?

Ils détestent qu’on les appelle des terroristes. Ils ne se considèrent pas comme des terroristes et j’utilise le terme moudjahidines parce que c’est le terme qu’ils utilisent et qui est peut-être le plus fidèle à ce qu’ils sont. C’est l’habitude que j’ai eu ces deux dernières années et c’est vrai qu’au lieu de mettre djihadistes, quoique djihadistes soit plus précis, plus vrai, je les appelle plutôt moudjahidines.

Certains otages développent un syndrome de Stockholm avec leurs ravisseurs. Cela a-t-il été votre cas ?

C’est difficile de répondre à cette question, compliqué de faire une sorte d’auto diagnostic psychologique. Mais bon, si on reprend ce qui est le syndrome de Stockholm, en gros partager après un certain temps les points de vue de ses ravisseurs et éprouver une sorte de sympathie, voire d’affection, pour eux, ce n’est pas mon cas. Ce qui m’a fait résister et aider à traverser ces presque deux années, c’est justement quelque part en m’appuyant sur moi-même, en développant un programme qui me renforçait mentalement et physiquement, en faisant appel à des choses que j’aimais, que je savais faire et qui me faisaient du bien. Donc je n’étais pas vraiment sur leur tempo. Et puis j’ai continué à être un journaliste quand j’étais à l’intérieur. L’idée n’était pas de partager leur point de vue, mais d’interroger leur vision. Ça m’a préservé de ça. Après, c’est une question de temps. Deux ans c’est beaucoup, mais est-ce qu’on développe un syndrome de Stockholm en deux ans, je ne sais pas. J’étais par exemple avec un Sud-Africain (Gerco Van Deventer) qui lui était depuis plus de cinq ans leur otage. Lui pourrait répondre à cette question mieux que moi. Mais voilà, j’ai mis des garde-fous pour justement me préserver de ça et je pense que ça a marché.

Votre libération a été un regain d’espoir pour la famille de ce Sud-Africain, qui a depuis lancé un nouvel appel à sa libération…

Alors oui, j’ai entendu et vu cet appel, qui a été lancé par sa femme. Je l’ai rencontrée pour lui donner des informations. J’ai passé plus d’un an et demi avec lui. Et je continue de mon côté à travailler à sa libération. Nous nous étions promis cela, d’ailleurs. Celui qui sortait en premier devait aider l’autre. Du moins joindre la famille de l’autre et lui donner des nouvelles. Je pense que quelque part ça a dû motiver sa famille à faire ce message. Maintenant je pense qu’elle est mobilisée sur son cas depuis un certain temps. Moi, ce que je peux apporter maintenant ce sont des informations par rapport à ce qu’on a vécu ces deux dernières années et peut-être les aiguiller un petit peu. J’espère que mes contributions pourront les aider.

Vous avez été déplacé de nombreuses fois. Avez-vous une idée du lieu où vous étiez retenu en captivité ?

Nous avons été déplacés de nombreuses fois et, quand vous êtes en captivité, à un moment vous commencez petit à petit à essayer de savoir où vous êtes. Dans quelle direction vous allez. Vous suivez le soleil, si vous avez une montre, vous commencez à calculer les distances par rapport au temps, donc j’ai une idée de là où j’étais détenu. J’ai la certitude que je suis resté dans la région de Kidal lors de mes presque deux ans de captivité.

Dans quel état d’esprit étiez-vous au moment de votre libération ?

Je dirais d’abord qu’il y a la joie, bien évidemment, d’être libéré. Après, vous êtes déboussolé, parce qu’il faut savoir que les cinq derniers jours vous passez par différentes émotions. Vous êtes excité par la possibilité de cette liberté, elle semble toute proche. En même temps vous avez passé deux ans en captivité, vous avez des réflexes, vous avez une adaptation, vous avez une façon de vivre, vous vous êtes habitué à ça. Donc ça ne s’arrête pas du jour au lendemain. Moi, je me suis senti libre au moment où je suis sorti du véhicule des moudjahidines et que j’ai vu au loin deux militaires français, je me suis dit ça y est, c’est fait. Et puis après tout va très vite, vous prenez l’avion, vous arrivez sur Niamey et puis vous revoyez une ville, plein de monde, des journalistes, des flashes et des caméras. Vous êtes déboussolé. Je dirais heureux, déboussolé et très fatigué.

Aujourd’hui, libre, que ressentez-vous, qu’allez-vous faire ?

Ma priorité au jour d’aujourd’hui, c’est prendre du repos, de me reconnecter avec ma famille et puis petit à petit de tourner la page de ces deux dernières années. Après on verra. Il faut aller de l’avant. Il n’y a rien de déterminé pour le moment. Il y a des possibilités, on verra, mais ce n’est pas ma priorité pour l’instant.

Savez-vous dans quelles conditions vous avez été libéré ?

Non, je n’en sais pas plus que vous. Quand j’étais là-bas, on ne m’a pas informé des contreparties de ma libération. Ce qu’on m’a dit lorsque j’ai été libéré, c’est que l’un des grands acteurs sont les autorités nigériennes, qui ont vraiment permis cette libération. Après, quelles sont les conditions de cette libération, qu’est ce qui a été donné aux moudjahidines? Je n’en sais rien. Nous ne le saurons peut-être jamais.

Le Premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga a assuré que le Mali avait joué un rôle…

Oui, j’ai entendu la déclaration du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Moi, personnellement, je ne connais pas tous les acteurs qui ont participé à ma libération. Ce que je sais, c’est que durant les premiers mois de ma captivité le Mali a joué un rôle. En tout cas, il y aurait eu des contacts avec mes ravisseurs pour tenter de négocier, de faire quelque chose. Après, ce que ça a donné, est-ce que ça a continué jusqu’au bout, je ne sais pas? Mais j’étais détenu en territoire malien, dans la région de Kidal, donc il ne me semble pas non plus impossible de penser que le Mali a joué un rôle dans ma libération, je ne sais pas dans quelle proportion.

Vous avez un lien particulier avec le Mali, comptez-vous y retourner vous installer ?

Le Mali, c’est quelque chose d’important pour moi. Parce que ce sont six ans de vie professionnelle, six ans de vie familiale à Bamako. On reste souvent rarement autant de temps dans un pays que l’on n’aime pas. Je dirais que les deux dernières années de captivité n’ont pas altéré cela. J’aime le Mali, je m’y sentais bien avec ma famille. Maintenant, est-ce que je vais y retourner pour m’y installer? C’est trop tôt pour le dire. J’ai été libéré il y environ une quinzaine de jours. Je suis maintenant en France, j’ai besoin de repos, j’ai besoin de me reconnecter puis j’ai besoin après de planifier mon futur. Moi je suis journaliste et travailler comme journaliste étranger au Mali est devenu un peu compliqué. C’est un pays que j’aime beaucoup, bien qu’il me soit arrivé ce qui m’est arrivé. C’est un peu trop tôt pour répondre à cette question, pour moi en tout cas, mais il est clair que oui, c’est quelque chose à quoi je devrai songer prochainement.

Le Niger réinsère des jihadistes repentis

Plus de 300 ex-combattants du groupe Boko Haram ont pu réintégrer la société nigérienne grâce à un programme de déradicalisation et de formation professionnelle initié par l’Etat selon le Directeur général de l’Administration et de la Décentralisation du ministère de l’Intérieur, Abdoulaye Haidara.Au Niger, la sensibilisation contre les groupes jihadistes à travers les radios communautaires porte ses fruits. Selon le Directeur général de l’Administration et de la Décentralisation du ministère de l’Intérieur, Abdoulaye Haidara, « trois cent vingt combattants » de Boko Haram ont décidé de déposer les armes et entamer un processus de réintégration dans la société.

« Ces résultats sont le fruit d’un long processus qui a débuté au sein des familles des repentis jusqu’à l’administration centrale, en passant par les communautés et les autorités locales », a expliqué M. Haïdara en marge de la Conférence de haut niveau sur la région du Lac Tchad tenue à Niamey du 23 au 24 janvier 2023.

Ces repentis ont répondu à l’appel du gouvernement nigérien qui a promis l’amnistie à tous ceux qui acceptent de déposer les armes.

Ces ex-jihadistes ont bénéficié du programme de déradicalisation et de formation professionnelle initié par l’Etat nigérien depuis 2016 au centre de Goudoumaria (Sud-Est). Ils y sont formés en mécanique, plomberie, menuiserie, couture ou soudure.

A la fin de leur capacitation, des outils leur ont été octroyés pour leur permettre de lancer leur propre activité. Un fonds de roulement leur est également accordé pour leur permettre de développer leur projet.

Pour éviter tout rejet de ces ex-combattants, une enquête de perception est menée auprès des communautés censées les recevoir pour s’assurer que celles-ci sont prêtes à les pardonner et à les accueillir, a expliqué Abdoulaye Haidara.

A en croire ce dernier, seules trois personnes bénéficiaires de ce programme ont fait défection et sont retournées vers Boko Haram où elles ont été tuées par leurs frères d’armes pour trahison.

Le succès rencontré dans cette première phase a encouragé Niamey à le rééditer dans la région de Tillabéri, dans l’ouest du Niger proche du Mali et du Burkina Faso. Cette immense zone transfrontalière est le théâtre, depuis 2017, d’actions sanglantes de mouvements jihadistes liés à Al-Qaïda et à l’Etat Islamique (EI).

G5 Sahel : une redynamisation presque impossible sans le Mali

Depuis quelques semaines, les pays membres du G5 Sahel affichent une volonté de redynamisation de l’organisation sahélienne, dont le fonctionnement était au ralenti ces dernières années. Multiplication des rencontres ministérielles, appels du pied au Mali, qui s’en est retiré en mai dernier, Sommet extraordinaire des Chefs d’États en vue, le G5 Sahel semble tourné vers une difficile « renaissance » sans le Mali.

L’année 2023 est-elle partie pour être celle de la redynamisation du G5 Sahel ? Depuis son début, les réunions se multiplient entre les 4 pays membres restants pour « préserver et redynamiser » l’organisation.

Le 10 janvier, les ministres en charge de la Défense des pays membres se sont retrouvés en Séance extraordinaire à N’Djamena, au Tchad, pour parler du fonctionnement de l’organisation et faire des recommandations pour la lutte efficace contre le terrorisme dans le Sahel, vocation première du G5 Sahel depuis sa création, en 2014.

Dans le cadre du redimensionnement du Commandement et du renforcement des capacités de combat de la Force conjointe du G5 Sahel, pour la rendre plus opérationnelle et efficace, ils ont décidé de l’augmentation du nombre de bataillons à 14. Le Burkina Faso va désormais compter 5 bataillons, de même que le Niger, et la Mauritanie et le Tchad, 2 chacun.

Toujours dans la capitale tchadienne, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel se sont rencontrés le 18 janvier pour faire l’état des lieux de l’organisation, « en relation notamment avec le retrait du Mali », auquel ils ont à nouveau exprimé leur « souhait de voir rejoindre sa famille naturelle qu’est le G5 Sahel ». Ces diplomates ont également recommandé une mobilisation des ressources croissantes, organisées et efficaces des États-membres.

Inefficace sans le Mali

Si la volonté de redynamisation de l’instance sahélienne est clairement affichée, plusieurs analystes s’accordent à dire qu’elle sera difficile et inefficace sans le Mali. Cela semble d’ailleurs être le cas des autres pays membres du G5 Sahel, qui ne cessent de plaider pour son retour dans l’organisation.

Le Mali, de par sa position géographique, était le seul pays qui se retrouvait dans 2des 3 fuseaux du G5 Sahel (Fuseaux Ouest avec la Mauritanie et Centre avec le Burkina Faso et le Niger).

« Sans le Mali, le G5 Sahel perd son élément le plus essentiel dans la lutte qu’il entend mener pour la sécurisation du Sahel. Aucune redynamisation sans ce pays et sans une capacité de financement propre aux États membres ne saurait donner à l’instance ses lettres de noblesse », tranche Soumaila Lah, Coordinateur national de l’Alliance pour la réforme du secteur de la Sécurité.

« Le Mali est frontalier de 3 des 4 autres pays membres du G5 Sahel et partage une superficie quadrilatère de plus de 300 000 km² avec deux d’entre eux. Cette portion constitue aujourd’hui l’épicentre du terrorisme dans le Sahel et aucun succès dans cet espace commun entre 3 pays ne saurait être viable et durable sans une véritable coordination entre eux », poursuit-il.

Mahamadou Sawadogo, chercheur burkinabè spécialiste des questions de sécurité, abonde dans le même sens. « Le Mali, le Burkina et le Niger forment le Fuseau central du G5 Sahel. Avec le retrait du Mali, il est difficile que ce Fuseau central survive. Ce qui veut dire que l’organisation a besoin du Mali pour contrôler ce Fuseau central, qui est d’ailleurs l’épicentre de la menace terroriste, parce que c’est à ce niveau que se trouve la Zone des 3 frontières », souligne-t-il.

Selon Soumaila Lah, le retrait du Mali de l’organisation constitue un véritable casse-tête parce que le pays était jusque-là le maillon à partir duquel il était possible d’affirmer une certaine puissance sur les groupes armés terroristes et le banditisme transnational. Un retour du Mali, comme le souhaitent les autres pays membres, apparait comme essentiel pour une redynamisation efficace du G5 Sahel.

Mais cette possibilité a déjà été écartée par les autorités de la Transition, qui estiment que cette instance est noyautée par l’étranger. Dès lors, pour beaucoup d’observateurs, la « mort » annoncée du G5 Sahel semble inévitable.

Bassin du lac Tchad : Le CICR lance un appel à l’aide pour 11 millions de personnes

Plusieurs millions de personnes sont obligées de fuir leur foyer en raison du conflit dans le bassin du Lac Tchad.À l’occasion de la troisième Conférence de la région du Lac Tchad qui se tient à Niamey les 23 et 24 janvier, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) appelle à des efforts urgents pour assurer une protection efficace des millions de civils embourbés dans la violence.

Plus de dix ans après le début de la crise, le conflit dans le bassin du lac Tchad, où se rencontrent le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun ne montre aucun signe d’apaisement.

La violence à l’encontre de la population civile reste alarmante, laissant plus de 11 millions de personnes lutter chaque jour pour leur survie.

« Malgré les efforts déployés par les acteurs étatiques, humanitaires et du développement, la situation dans la région du lac Tchad reste désastreuse. Des millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. Des milliers de familles vivent dans des conditions extrêmement précaires, sans accès approprié à la nourriture, aux soins de santé et à l’éducation », a déclaré le vice-président du CICR, le Dr Gilles Carbonnier.

Sur les 11,3 millions de personnes qui ont besoin d’aide pour survivre dans le bassin du lac Tchad, au moins 3 millions sont des déplacés qui ont fui leur foyer en raison de la violence, selon des sources officielles. Des communautés entières vivent dans l’incertitude, sans savoir si elles pourront un jour rentrer chez elles.

« Le sort des personnes déplacées doit être reconnu comme une priorité absolue dans le bassin du lac Tchad », a plaidé Gilles Carbonnier.

Le CICR encourage les États à ratifier la Convention de Kampala et à adopter des mécanismes nationaux de mise en œuvre.

La Convention garantit une protection et un niveau de sécurité aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, et fournit aux gouvernements un cadre pour répondre aux crises de déplacement.

Si la majorité des États africains l’ont ratifiée, des actions sont nécessaires pour intégrer les dispositions de la Convention dans les cadres juridiques nationaux et les rendre opérationnelles.

Les États ont la responsabilité de veiller à ce que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays soient autorisées à prendre la décision de rentrer chez elles dans des conditions sûres et dignes, a déclaré le CICR dans un communiqué. Mais, en raison de la nature prolongée du conflit, nombre d’entre elles risquent de ne pas pouvoir le faire.

Après plus d’une décennie, le conflit dans le bassin du lac Tchad se prolonge et son bilan pour les personnes prises au piège ne cesse de s’alourdir, a-t-il averti.

Le CICR a enregistré plus de 26 188 cas de disparitions dans les quatre pays du bassin du lac Tchad : Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria. Près de 15 000 d’entre eux étaient mineurs au moment de leur disparition. Les enfants sont particulièrement concernés.

La nature prolongée du conflit affecte les mineurs de manière disproportionnée, notamment ceux qui sont confrontés à des déplacements multiples.

Le fait d’être contraint de fuir son domicile met à mal l’environnement protégé que la famille et la communauté offrent aux enfants.

En conséquence, ils sont davantage exposés aux abus sexuels, à l’association avec des porteurs d’armes, à la séparation familiale et à la disparition.

Pour répondre efficacement à la nature prolongée et dynamique du conflit, il est nécessaire que les acteurs travaillent ensemble dans le cadre d’une approche plus synergique.

Une approche qui rassemble le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que les partenaires gouvernementaux, de paix, de développement et autres partenaires humanitaires pour trouver des solutions à long terme à la crise.

« Nous donnons la priorité au respect du droit international humanitaire ainsi qu’à une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante pour protéger et aider les personnes dans le besoin dans le bassin du lac Tchad. Si nous voulons répondre aux besoins humanitaires croissants et obtenir de meilleurs résultats avec et pour les populations touchées par un conflit prolongé, des partenariats innovants font également partie de la solution », a déclaré M. Carbonnier.

Croissance économique : l’Afrique devant le reste du monde en 2023 et 2024

Dans son rapport semestriel, la Banque africaine de développement (Bad) estime à environ 4 % en moyenne le Produit Intérieur Brut réel du continent noir en 2023-2024.L’Afrique n’est pas toujours le dernier de la classe. Si les moyennes du reste de la planète devraient s’établir à 2,7 et 3,2 % en 2023-2024, ledit continent table sur une croissance d’environ 4 % de son Produit Intérieur Brut (PIB) réel.

Grâce à une analyse complète de la croissance régionale, le rapport semestriel de la Banque africaine de développement (Bad), publié hier jeudi, a montré que « les cinq régions du continent, confrontées à d’importants vents contraires résultant des chocs socio-économiques mondiaux, restent résilientes avec des perspectives stables à moyen terme ».

D’après le document, « la croissance moyenne estimée du PIB réel en Afrique a ralenti à 3,8 % en 2022, contre 4,8 % en 2021, dans un contexte de défis majeurs consécutifs au choc de la Covid-19 et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ». Néanmoins, a ajouté la source, 53 des 54 pays de l’Afrique ont affiché une croissance positive et « les perspectives pour 2023-2024 devraient être stables », indique la Bad.