Étiquette : Mali

Conteneurs en souffrance : Une nouvelle entrave à l’approvisionnement

Après plusieurs mois de perturbations sur le corridor Dakar – Bamako, l’évacuation progressive des conteneurs bloqués au port de Dakar n’a pas encore levé toutes les contraintes logistiques. La gestion des conteneurs vides apparaît désormais comme une nouvelle source de tension pour l’approvisionnement du pays.

Plus de 2 000 conteneurs maliens étaient bloqués au port de Dakar fin 2025, à la suite de l’interdiction des camions hors gabarit, une situation aggravée par le contexte sécuritaire. À l’issue d’une mission officielle, les autorités maliennes ont obtenu un calendrier d’évacuation fixé au 24 février 2026. À quelques jours de cette échéance, la question du retour des conteneurs vides s’impose comme une contrainte supplémentaire pour l’approvisionnement national.

Les discussions menées à Dakar ont permis, le 21 novembre 2025, l’annulation des pénalités de stockage et une réduction progressive du stock. Celui-ci est passé de 939 conteneurs fin décembre à 304 unités, selon un communiqué du Conseil malien des chargeurs (CMC) publié le 3 février.

Alors que l’évacuation des conteneurs en souffrance au port de Dakar progresse, une autre difficulté logistique menace désormais l’équilibre de la chaîne d’approvisionnement.

Nouveau goulot d’étranglement

Dans son communiqué du 3 février 2026, le Conseil malien des chargeurs alerte sur la rétention de près de 4 000 conteneurs vides à l’intérieur du Mali par des chargeurs, transporteurs et transitaires. Cette situation est susceptible de perturber l’approvisionnement du pays et de durcir les conditions d’exploitation imposées aux opérateurs économiques par les armateurs.

S’agissant des conteneurs encore immobilisés au port de Dakar, le CMC précise qu’au 2 février 2026, 304 unités restaient en souffrance, avec une date butoir d’enlèvement fixée au 24 février, sans possibilité de dérogation.

Le blocage des conteneurs vides à Bamako s’explique par les modalités de prise en charge logistique. Selon le type d’importation, la compagnie maritime peut assurer le transport du port à Bamako et le retour du conteneur après livraison. Dans d’autres cas, sa responsabilité s’arrête au port de Dakar, le conteneur étant alors pris en charge par un transitaire ou un transporteur, contre le dépôt d’une caution.

« C’est sur ces cas qu’il y a problème », explique un responsable logistique. Sollicitant d’autres ports, certains opérateurs ne retournent pas les conteneurs à Dakar et les déposent dans les représentations locales des compagnies maritimes, une pratique jugée irrégulière. Auparavant, l’exportation du coton permettait de réutiliser ces conteneurs vides et de limiter ces déséquilibres. Ce mécanisme ne joue plus aujourd’hui.

Fatoumata Maguiraga

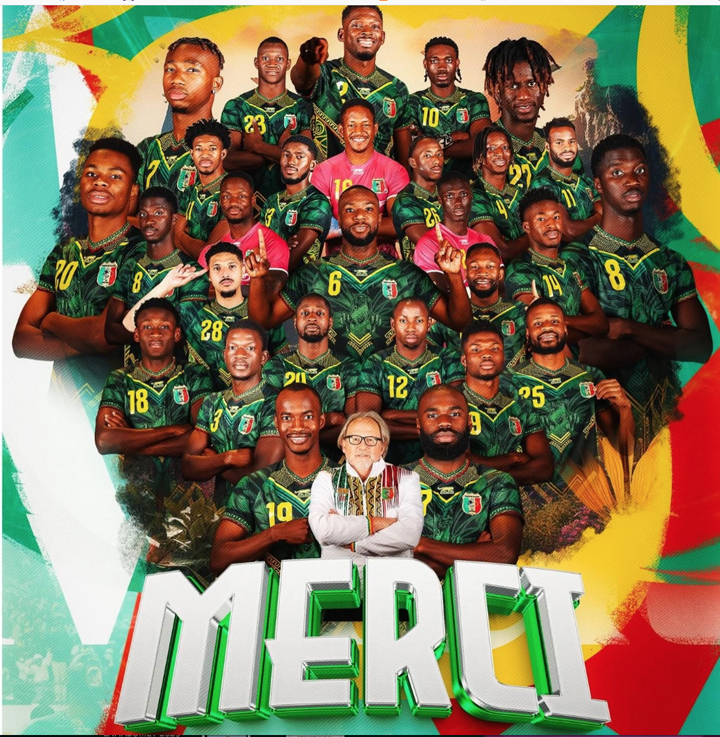

Mercato hivernal : Le point sur les mouvements des Aigles

Le mercato hivernal, ouvert le 1er janvier et clos le 2 février 2026 dans la majorité des championnats européens, a été marqué par plusieurs mouvements concernant les internationaux maliens. Prêts stratégiques, transferts définitifs et prolongations de contrat ont rythmé cette fenêtre pour les Aigles.

Plusieurs joueurs maliens ont changé d’environnement au cours de ce marché d’hiver, souvent dans le cadre de prêts destinés à gagner du temps de jeu.

C’est le cas du milieu défensif Sékou Koné, prêté par Manchester United au FC Lausanne Sport jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. C’est l’opportunité pour le jeune international de 20 ans, formé au Guidars FC de Bamako, de poursuivre sa progression dans un championnat compétitif.

Le défenseur Moussa Diarra rejoint pour sa part le RSC Anderlecht, en Belgique, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, en provenance du Deportivo Alavés. L’ancien Toulousain n’y a disputé que 3 matchs depuis le début de la saison.

Même formule pour l’attaquant Wilson Samaké, qui s’engage en première division bulgare avec le PFC Arda, en prêt assorti d’une option d’achat, après son passage à Bandırmaspor, en Turquie.

En Italie, le milieu de terrain Coli Saco, joueur de Naples, est cédé temporairement à la Casertana FC, en série C. Ce prêt intervient après une première expérience récente en Suisse, du côté d’Yverdon.

Prêts, transferts libres et prolongations

D’autres dossiers ont été conclus sous forme de transferts définitifs. Les Girondins de Bordeaux ont enrôlé le défenseur Almamy Touré, libre depuis la fin de son contrat avec Kaiserslautern. Déjà présent à l’entraînement avec le club, il s’est officiellement engagé après plusieurs semaines d’essai concluantes.

Le FC Nantes a également finalisé l’arrivée du milieu défensif Ibrahima Sissoko, en provenance de Bochum. L’international malien est désormais lié aux Canaris par un contrat courant jusqu’en 2028, signe d’un engagement sur la durée.

Dans le registre des prêts sortants, Clermont Foot 63 a envoyé son latéral Cheick Oumar Konaté en Grèce, à l’AE Kifisias, jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Enfin, tous les mouvements n’ont pas rimé avec départs. À l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko a prolongé son contrat jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option, alors qu’il était courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Premier League. C’est une marque de confiance forte pour l’attaquant malien, présent au club depuis 2017.

Mohamed Kenouvi

Banque africaine de l’énergie : Un nouvel outil financier continental lancé

L’Afrique vient d’entrer dans une phase concrète avec la mise en place opérationnelle de la Banque africaine de l’énergie, conçue pour financer les projets énergétiques du continent. L’institution ambitionne ainsi de mobiliser des ressources propres afin de réduire la dépendance aux financements extérieurs et de soutenir la souveraineté énergétique africaine.

Dévoilée au début de ce mois, la Banque africaine de l’énergie a franchi une étape déterminante avec la confirmation de son cadre institutionnel, de son siège et de ses premières orientations financières. Longtemps discutée au sein des instances africaines et internationales, cette banque spécialisée passe désormais du stade politique à celui de l’opérationnalisation.

La Banque africaine de l’énergie a été pensée pour répondre au déficit structurel de financement qui affecte le secteur énergétique africain. Malgré un potentiel important en hydrocarbures, en solaire, en hydraulique et en gaz, de nombreux projets peinent à voir le jour faute d’accès à des financements adaptés. Les banques internationales se montrent de plus en plus réticentes à soutenir certains projets énergétiques, tandis que les besoins du continent restent élevés.

Avec un capital initial annoncé à 5 milliards de dollars américains, soit environ 3 000 milliards de francs CFA, destiné au financement de projets de production, de transport, de stockage et de distribution d’énergie, la banque démarre. À moyen terme, ses promoteurs ambitionnent une capacité de mobilisation plus large, avec plusieurs dizaines de milliards de dollars attendues grâce à l’effet de levier financier.

Le siège a été fixé à Abuja, au Nigeria, et l’institution est portée par les États africains producteurs d’énergie en partenariat avec Afreximbank, qui apporte son expertise financière et son réseau continental, plusieurs pays ayant déjà versé leurs contributions initiales.

La banque se positionne ainsi comme un outil de financement africain destiné à soutenir de manière graduelle les énergies fossiles et renouvelables afin de répondre aux besoins immédiats des économies du continent tout en accompagnant la transition énergétique, sans dépendre exclusivement de financements extérieurs souvent assortis de conditions. Au-delà des montants annoncés, son lancement pose des enjeux de gouvernance, de sélection des projets et de transparence, son efficacité reposant sur sa capacité à financer des projets viables, à limiter les influences politiques et à produire des résultats mesurables. Activée début 2026, l’institution constitue ainsi un test pour la capacité de l’Afrique à financer son développement énergétique et à renforcer son autonomie stratégique.

Annulation des sanctions de l’UEMOA contre le Mali : Quelles conséquences juridiques ?

La Cour de justice de l’UEMOA a annulé le 28 janvier 2026 les sanctions prises en janvier 2022 contre le Mali. Cette décision marque un tournant juridique pour le droit communautaire ouest-africain, mais elle exclut toute possibilité de réparations financières pour Bamako.

La Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a rendu son arrêt dans l’affaire opposant l’État du Mali à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union. En cause, les sanctions adoptées le 9 janvier 2022 à Accra pour contraindre les autorités de la Transition à présenter un chronogramme pour le retour à l’ordre constitutionnel.

La juridiction communautaire a estimé que ces mesures ne reposaient sur aucune base légale au regard des textes de l’UEMOA et en a prononcé l’annulation. La Cour s’est déclarée compétente, a jugé le recours recevable et a condamné la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA aux dépens.

Elle a toutefois précisé que la nullité ne produit effet qu’à partir de la date de l’arrêt. Ce point technique détermine directement la portée concrète de la décision.

Une décision qui renforce le contrôle du juge communautaire

Plusieurs observateurs y voient une affirmation nette de la primauté du droit communautaire sur la décision politique. L’analyste politique Cheick Oumar Diallo considère que l’arrêt désavoue une violation caractérisée des textes fondateurs de l’UEMOA et rappelle que l’action politique, même au plus haut niveau, demeure encadrée par le droit.

À ses yeux, cette décision crée un précédent important pour l’intégration régionale en posant une limite claire à l’usage de sanctions sans fondement juridique solide.

L’arrêt apporte aussi des précisions sur l’accès au juge communautaire. Pour Dr. Amidou Tidjani, enseignant-chercheur à l’Université Paris 13, une première conséquence majeure tient au statut même du requérant. « Le fait qu’un gouvernement soit issu d’un coup d’État ne le prive pas de la possibilité de saisir la Cour de justice de l’UEMOA et d’obtenir gain de cause », souligne-t-il. Selon lui, la qualité pour agir d’un État membre demeure entière, indépendamment de la nature du régime en place.

Le même universitaire met en avant une deuxième portée juridique. De son point de vue, les sanctions à caractère politique adoptées dans le cadre de la CEDEAO ne peuvent plus être automatiquement transposées et appliquées dans l’ordre juridique de l’UEMOA. En effet, en plus de ses propres sanctions additionnelles, l’UEMOA avait également endossé celles prises par la CEDEAO à l’encontre du Mali.

Pas de réparations pour Bamako

La question des dédommagements a rapidement émergé après le prononcé de l’arrêt. Sur ce point, la lecture des juristes est unanime : le Mali ne pourra pas obtenir réparation pour les préjudices liés à l’application des sanctions.

La Cour a en effet choisi de moduler les effets de sa décision dans le temps. L’annulation ne vaut qu’à compter du 28 janvier 2026, sans rétroactivité. Or les sanctions avaient déjà été levées depuis juillet 2022. Cette absence d’effet rétroactif ferme la voie à toute action indemnitaire fondée sur cette décision.

Robert Yougbaré, maître de conférences agrégé de droit public à l’Université Norbert Zongo, explique que ce mécanisme retire à l’annulation toute portée réparatrice. « En faisant courir les effets de la nullité à partir du jour du jugement, la Cour neutralise toute possibilité d’utiliser l’illégalité constatée pour réclamer une compensation. Le Mali gagne le procès sur le principe, mais se trouve privé d’arguments pour une éventuelle action en indemnisation », analyse-t-il.

Dr. Amidou Tidjani abonde dans le même sens. Il affirme que compte tenu de la modulation décidée par la Cour, le Mali ne pourra pas demander devant cette juridiction la réparation des conséquences dommageables de l’application des sanctions communautaires à son encontre.

L’arrêt de la Cour de justice de l’UEMOA ne répare donc pas le passé, mais il encadre plus strictement, pour l’avenir, le mécanisme juridique des sanctions régionales.

Mohamed Kenouvi

Cancer : Quatre cas sur dix évitables

Le monde pourrait enregistrer 35 millions de nouveaux cas de cancer d’ici à 2050. Environ une personne sur 5 développe un cancer au cours de sa vie. Mais 4 cas sur 10 pourraient être évités pour ce problème de santé mondiale, selon une nouvelle étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), publiée ce 3 février 2026, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie.

« En examinant les tendances dans les pays et les groupes de la population, nous pouvons donner aux pouvoirs publics et aux particuliers des informations plus précises qui contribuent à prévenir les cancers avant qu’ils ne se déclarent », déclare le responsable de la lutte contre le cancer à l’OMS, auteur du rapport. Le cancer est donc un problème de santé publique, dont une part importante pourrait être prévenue. Ces causes évitables vont du tabagisme, à l’obésité en passant par la consommation d’alcool ou l’inactivité physique.

Dans l’étude menée par l’OMS et le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), portant sur 30 causes de cancer évitables, on note aussi la pollution de l’air, le rayonnement ultraviolet et pour la première fois, 9 agents infectieux.

L’étude montre qu’en 2022, 37% des nouveaux cas de cancer (soit environ 7,1 millions de cas), étaient liés à des causes évitables. Les résultats de l’état démontrent donc le rôle primordial de la prévention dans la diminution de la charge du cancer.

A l’échelle mondiale, sur 36 types de cancer dans 185 pays, le tabagisme demeure la première cause de cancer évitable (15% des nouveaux), devant les infestions (10%) et l’alcool (3%). Les cancers du poumons, de l’estomac et du col de l’utérus, représentent près de la moitié des cas évitables dans le monde, chez les hommes et les femmes.

Disparités régionales

La charge des cancers évitables est plus élevée chez les hommes que les femmes. Ils représentent 45% des nouveaux cas contre 30% chez les femmes.

Chez les hommes, le tabagisme constitue le principal facteur de risque (23%), devant les infections (9%) et l’alcool (4%). Alors que chez les femmes, les infections sont la première cause (11%), devant le tabagisme (6%) et le surpoids (3%).

La charge du cancer varie également d’une région à l’autre du monde. Elle est de 24% en Afrique du nord et en Asie de l’ouest et de 38% en Afrique subsaharienne chez les femmes.

Besoins humanitaires : L’urgence s’installe face au recul des financements

La crise humanitaire s’inscrit désormais dans la durée, avec des besoins en hausse constante et des financements qui peinent à suivre. À l’approche d’un nouveau Plan de réponse, l’écart entre l’ampleur des vulnérabilités et les moyens mobilisés apparaît plus marqué que jamais.

La présentation annuelle d’un Plan de réponse humanitaire constitue un moment-clé pour évaluer l’évolution des vulnérabilités et la capacité collective à y répondre. Au Mali, cet exercice dépasse désormais la logique d’une planification conjoncturelle. Il s’inscrit dans une dynamique plus profonde, marquée par l’installation durable de l’urgence et par une tension persistante entre besoins humanitaires et ressources disponibles.

Les données consolidées pour les dernières années confirment cette tendance. Environ 6,4 millions de personnes sont aujourd’hui identifiées comme ayant besoin d’une assistance humanitaire. Parmi elles, 5,1 millions sont ciblées par les interventions prévues dans le cadre du prochain Plan, soit près de 21 à 22% de la population nationale, l’équivalent d’un Malien sur cinq. Ce ratio illustre une crise qui ne relève plus d’un choc ponctuel, mais d’un phénomène structurel.

Pour Yaya Mémé, Coordinateur national éducation de l’ONG AMSS, cette situation s’inscrit dans une crise humanitaire multidimensionnelle installée dans la durée, nourrie par l’enchaînement des conflits, des chocs climatiques, des déplacements massifs de populations et de l’insécurité alimentaire, dans un contexte de croissance économique limitée. Selon lui, l’accumulation de ces facteurs a contribué à élargir et complexifier les besoins sur l’ensemble du territoire.

Sous-financement structurel

Sur le plan financier, l’écart entre les besoins exprimés et les ressources mobilisées demeure significatif. Pour l’année 2025, les besoins du Plan de réponse humanitaire avaient été évalués à 771,3 millions de dollars américains, soit près de 463 milliards de francs CFA. À la date de consolidation, les financements mobilisés atteignaient environ 164,1 millions de dollars, correspondant à un taux de couverture d’environ 21%.

Selon Yaya Mémé, ce niveau de financement place le Mali parmi les appels humanitaires les moins financés à l’échelle mondiale, alors même que les besoins ont continué de progresser. Même en intégrant les financements humanitaires déclarés hors plan, le volume total reste très inférieur aux montants requis.

Ce sous-financement chronique pèse directement sur la nature et l’ampleur de la réponse humanitaire. Alassane Maïga, gestionnaire de programmes spécialisé dans le nexus humanitaire, paix et développement, estime que cette situation s’inscrit dans une crise de financement plus large, dans un contexte international de plus en plus contraint. Il souligne notamment la transformation progressive de sites d’accueil d’urgence en installations de long terme, sans services durables ni perspectives de stabilisation.

Faute de ressources suffisantes, les acteurs humanitaires sont contraints d’opérer des arbitrages permanents. La priorisation devient un principe structurant de l’intervention, conduisant à concentrer les efforts sur les situations jugées les plus critiques au détriment d’autres besoins pourtant identifiés. Cette gestion de la rareté transforme progressivement l’action humanitaire en un exercice d’équilibre constant.

Déplacements prolongés

La situation des personnes déplacées internes (PDI) illustre cette pression structurelle. Le Mali compte environ 414 524 déplacés internes. Une part importante vit dans des situations de déplacement prolongé, avec des besoins croissants en matière de logement, de protection, de moyens de subsistance et d’accès aux services sociaux de base. Les ressources disponibles permettent le plus souvent d’apporter une réponse partielle, centrée sur l’urgence immédiate, sans offrir de perspectives à moyen terme.

Pour M. Maïga, la persistance de ces déplacements, combinée à l’absence de solutions durables pour les déplacés, les retournés et les réfugiés, maintient des centaines de milliers de personnes dans une vulnérabilité prolongée, avec des besoins qui dépassent désormais la seule réponse d’urgence.

Yaya Mémé observe par ailleurs que les besoins humanitaires ont progressé d’environ 10% par rapport à 2024, sous l’effet conjugué de la persistance des conflits, des blocages sécuritaires et des déplacements de populations. Selon lui, la réponse humanitaire limitée n’affecte pas uniquement les personnes déplacées, mais pèse également sur les communautés hôtes, de plus en plus sollicitées sans accompagnement suffisant, notamment dans les régions du Nord et du Centre.

Éducation sous tension

Le secteur de l’éducation figure parmi les plus durement touchés. À l’échelle nationale, 2 314 écoles restent fermées en raison de l’insécurité, privant 694 200 enfants d’accès à l’enseignement. D’après Yaya Mémé, le manque de financements a profondément fragilisé l’éducation en situation d’urgence, affectant non seulement les enfants privés d’école, mais aussi des milliers d’enseignants, dans un contexte où les capacités de soutien ont été fortement réduites.

Ena El Mehdi, responsable des programmes éducation et protection au sein de l’ONG Educo, souligne que « ce niveau de sous-financement expose directement les enfants à des risques accrus de déscolarisation et de violations graves, dans des régions déjà fragilisées comme le Centre et le Sud du pays ». Il relève que la réduction des financements a conduit à la suspension ou à la fragilisation de nombreux programmes éducatifs et de protection, laissant des milliers d’enfants sans accompagnement psychosocial malgré l’ampleur des besoins liés aux conflits.

Ces dynamiques ont des répercussions directes sur la protection de l’enfance, la cohésion sociale et les perspectives de développement à long terme. Pourtant, l’éducation en situation d’urgence demeure l’un des secteurs les moins financés, malgré son rôle reconnu dans la prévention des risques et le renforcement de la résilience.

Santé et protection affectées

Dans le domaine de la santé, les besoins continuent également de s’intensifier. Environ 3,7 millions de personnes nécessitent un accès à des soins de santé essentiels. L’insécurité, l’éloignement géographique de certaines localités et la fragilité des infrastructures sanitaires limitent l’accès aux services, en particulier dans les zones les plus affectées par le conflit. Les difficultés d’approvisionnement, le manque de personnel qualifié et la pression sur les structures existantes accentuent les vulnérabilités des populations concernées.

Maïga relève que les contraintes financières ont entraîné une réduction des capacités opérationnelles dans plusieurs zones critiques, affectant la disponibilité des services de santé primaires, des cliniques mobiles et des stocks de médicaments essentiels.

Les enjeux de protection traversent l’ensemble de la réponse humanitaire. Près de 3,1 millions de personnes sont identifiées comme ayant besoin de services de protection, mais seules 1,6 million sont effectivement ciblées par les interventions prévues. Violences basées sur le genre, violations des droits de l’enfant, risques liés aux déplacements et à l’insécurité figurent parmi les préoccupations majeures, accentuées par l’insuffisance des ressources consacrées aux mécanismes de prévention et de prise en charge.

Crise négligée

À ces défis internes s’ajoute un environnement international marqué par une contraction globale des financements humanitaires. Depuis plusieurs années, le Mali est régulièrement identifié par le Conseil norvégien pour les réfugiés comme l’une des crises humanitaires les plus négligées à l’échelle mondiale, en raison d’une combinaison persistante de sous-financement, de faible couverture médiatique internationale et d’attention politique limitée, malgré des besoins élevés et durables.

Maïga souligne que le retrait brutal de certains financements majeurs a eu un effet immédiat sur les opérations humanitaires, entraînant l’arrêt ou la réduction de programmes structurants. Yaya Mémé observe de son côté que cette contraction financière a conduit à la fermeture de programmes et à la réduction des capacités opérationnelles de nombreuses ONG, nationales comme internationales.

Présente sur le terrain, l’ONG AMSODE constate également une progression continue des besoins humanitaires, alimentée par les conflits, les déplacements et les chocs climatiques, dans un contexte où les financements ne suivent pas toujours cette dynamique. L’organisation relève que la contrainte financière pousse les acteurs humanitaires à privilégier des interventions plus ciblées et intégrées, en donnant un rôle central aux ONG nationales dans l’identification des besoins locaux et l’accès aux zones difficiles. Le sous-financement fragilise particulièrement la protection, l’éducation et l’accès à l’eau, tout en renforçant l’importance de la localisation de l’aide et de l’implication des communautés.

De son côté, Amina Dicko, responsable de l’ONG Solidaris 223, estime que le faible niveau de financement du Plan 2025 a creusé l’écart entre les besoins réels des populations vulnérables et les capacités de réponse, en particulier pour les femmes, les filles et les déplacés internes. Elle souligne une réduction du nombre de bénéficiaires et un recentrage sur l’urgence au détriment de la prévention et de la résilience. Face à ces contraintes, Solidaris 223 mise sur le renforcement des partenariats locaux, la mutualisation des ressources et des actions communautaires à fort impact, tout en plaidant pour un Plan 2026 plus inclusif et des financements plus flexibles au profit des acteurs locaux.

En attente du Plan 2026

La multiplication des crises à l’échelle mondiale, combinée aux ajustements budgétaires opérés par plusieurs pays donateurs, exerce une pression intense sur le système humanitaire international. Les appels à la priorisation et à l’efficacité s’inscrivent dans un contexte où les besoins progressent plus rapidement que les financements mobilisés.

Dans ce cadre, le nouveau Plan de réponse humanitaire s’inscrit dans une logique de priorisation et de gestion d’une urgence désormais structurelle. Pour M. Maïga, il devra à la fois jouer un rôle d’alerte auprès des bailleurs et servir de cadre pour renforcer les passerelles entre urgence, relèvement et développement, afin de limiter l’installation durable de l’assistance humanitaire.

À l’approche de son lancement, l’enjeu ne se limite plus à l’actualisation des chiffres. Les éléments disponibles décrivent une crise installée dans la durée, marquée par une réponse sous contrainte et une pression constante sur les populations comme sur les acteurs humanitaires. Pour Yaya Mémé, dans un contexte de ressources encore plus limitées, la réponse devrait se concentrer prioritairement sur le sauvetage des vies et les zones les plus affectées par l’insécurité et les chocs climatiques, au risque de laisser persister des vulnérabilités structurelles.

AFRICOM : le général Dagvin R. M. Anderson alerte sur le Sahel

Lors d’une conférence de presse tenue le mardi 3 février 2026, le commandant de l’United States Africa Command a alerté sur l’aggravation de la menace sécuritaire au Sahel. AFRICOM a également dévoilé ses principales priorités pour 2026, dont l’exercice multinational Flintlock.

Notre dollar à l’ère des droits de douane, votre problème

En 2025, l’indice du dollar, qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a chuté d’environ 9,4 %. Au cours de la même période, le taux tarifaire effectif moyen des États-Unis a augmenté d’environ 14,4 points de pourcentage, passant de 2,4 % à 16,8 %, selon le Yale Budget Lab. Pris ensemble, ces changements impliquent que, dans le domaine du commerce des importations, les États-Unis ont connu une dépréciation effective du taux de change d’environ 24 %.

Un tel scénario est politiquement intéressant pour les États-Unis, car il protège la compétitivité du secteur manufacturier et génère des recettes tarifaires supplémentaires, tandis que le dollar reste relativement stable. Cette stabilité contribue à son tour à soutenir les prix des bons du Trésor américain et d’autres actifs en dollars, réduisant ainsi le risque d’un cercle vicieux de dépréciation généralisée, d’inflation incontrôlée, de sorties de capitaux et de tensions sur les marchés financiers.

Mais le « miroir » de la balance des paiements demeure. Tant que le dollar restera la monnaie de réserve mondiale de choix, les entrées nettes persistantes de capitaux aux États-Unis – qui correspondent nécessairement au déficit courant américain – ne sont pas près de disparaître, rendant les déséquilibres structurels difficiles à résoudre. En fait, cette dynamique pourrait générer des coûts supplémentaires, qui pèseront probablement de manière disproportionnée sur les économies non américaines, en particulier les marchés émergents.

Historiquement, le dollar s’est affaibli lorsque la Réserve fédérale américaine a assoupli sa politique monétaire, que les rendements à long terme américains ont baissé et que l’appétit pour le risque des investisseurs mondiaux s’est amélioré – des conditions qui assouplissent les contraintes de financement international et augmentent la liquidité offshore du dollar. Mais cette fois-ci, les dividendes d’un dollar faible pourraient être fortement réduits, car les droits de douane agissent comme un levier qui « préajuste » les prix relatifs dans le commerce international, réduisant ainsi la dépréciation nominale du taux de change nécessaire au rééquilibrage externe.

Ce changement a trois conséquences pour le reste du monde. Premièrement, le commerce et les investissements ralentissent simultanément, affaiblissant les microfondements des retombées de la liquidité en dollars. Les droits de douane réciproques imposés par le président américain Donald Trump ont freiné la croissance du commerce mondial des marchandises. Et lorsque les flux commerciaux se contractent, la demande des entreprises en matière de financement commercial libellé en dollars et de crédit pour la chaîne d’approvisionnement diminue, et la création transfrontalière de dollars ralentit en conséquence.

De plus, en octobre 2025, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a noté que les investissements directs étrangers mondiaux sont restés faibles – en baisse de 3 % au premier semestre 2025 – et que l’incertitude persistante en matière de droits de douane a incité les investisseurs à adopter une attitude attentiste. Cela signifie que même si le billet vert s’affaiblit en termes nominaux, la périphérie pourrait recevoir moins de liquidités en dollars effectives qu’au cours d’un cycle de dépréciation classique.

Deuxièmement, les pressions sur les prix induites par les droits de douane font grimper les anticipations d’inflation et amplifient l’incertitude politique aux États-Unis, ce qui peut entraver la baisse des rendements à long terme et de la prime de terme, limitant ainsi la baisse des taux d’intérêt mondiaux pour les actifs sans risque. L’incertitude accrue peut également faire grimper les primes de risque dans le monde entier, atténuant les effets d’entraînement d’un dollar plus faible, notamment l’appétit pour le risque et le regain d’afflux de capitaux vers les marchés émergents.

Pour être clair, la dépréciation effective du taux de change d’environ 24 % reflète la distorsion relative des prix du côté des échanges commerciaux ; elle ne suggère pas que les prix à l’importation augmentent mécaniquement d’autant. Même ainsi, ses effets sur l’inflation et la politique monétaire pourraient apparaître avec un certain décalage et devenir plus visibles en 2026. Le Fonds monétaire international a constaté que la répercussion des droits de douane sur les prix a été jusqu’à présent relativement modérée, mais que les effets pourraient être retardés. Dans le même temps, il a souligné que la hausse des droits de douane et l’incertitude compliquent les compromis auxquels sont confrontés les banquiers centraux.

Troisièmement, les marchés émergents seront confrontés à des chocs asymétriques et à une réduction de leur marge de manœuvre politique. Comme je l’ai déjà souligné, les droits de douane « réciproques » creuseront le fossé entre le Nord et le Sud, car les pays à faible revenu sont souvent frappés par des taux plus élevés. Dans cette situation, la faiblesse des exportations et la baisse des entrées de capitaux conduisent plus facilement à un ralentissement de la croissance et à une dépréciation de la monnaie, un piège dont les décideurs politiques ont du mal à se sortir.

La dépréciation monétaire peut à elle seule déclencher une inflation importée ou alourdir le fardeau de la dette libellée en dollars, plaçant les banquiers centraux dans la position difficile de devoir trouver un équilibre entre les écarts de taux d’intérêt, la stabilité des taux de change et les interventions sur le marché des changes. Cela signifie que les conditions financières pourraient ne pas s’améliorer autant que prévu dans un contexte de faiblesse du dollar.

En bref, il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle vague de protectionnisme. Au contraire, les pressions d’ajustement ont été rééquilibrées : pour l’économie américaine, le commerce bénéficie d’une dépréciation « effective » grâce à l’écart tarifaire, tandis que le secteur financier recherche la stabilité. La pérennité d’un tel arrangement dépend toutefois de quatre conditions.

Premièrement, les avantages liés aux droits de douane doivent se traduire par des gains réels en termes de capacité et de productivité, plutôt que de rester une redistribution temporaire des rentes. Deuxièmement, l’inflation doit être maîtrisée. Si les droits de douane renforcent l’inflation sous-jacente au fil du temps, la Fed aura beaucoup moins de marge de manœuvre et les primes de terme pourraient augmenter, compromettant la stabilité financière que la stratégie vise à préserver.

Troisièmement, les économies non américaines doivent continuer à se conformer ; sinon, une augmentation des mesures de rétorsion éroderait les gains commerciaux des États-Unis et créerait davantage d’incertitude. Quatrièmement, le monde doit continuer à croire que la dette américaine est un actif sûr. Si les primes de terme continuent d’augmenter dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à la viabilité budgétaire des États-Unis, la « stabilité relative » du secteur financier s’affaiblira et pourrait se répercuter sur l’économie réelle.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie – si la relocalisation échoue, si l’inflation s’avère persistante ou si les représailles extérieures s’intensifient –, la dépréciation effective du dollar sur le plan commercial et sa stabilité continue sur le plan financier pourraient commencer à se neutraliser mutuellement, contraignant l’économie américaine à un rééquilibrage douloureux. Mais jusqu’à ce que ce jour arrive, les économies non américaines ne devraient pas supposer qu’un dollar plus faible apportera le soulagement habituel. Nous entrons peut-être dans une ère tarifaire similaire à celle que John Connally, alors secrétaire au Trésor américain, avait décrite en 1971 par la célèbre phrase « notre monnaie, votre problème ».

Qiyuan Xu, chercheur senior à l’Académie chinoise des sciences sociales, est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Reshaping the Global Industrial Chain: China’s Choices(Remodeler la chaîne industrielle mondiale : les choix de la Chine).

Project Syndicate, 2026.www.project-syndicate.org

Port d’armes : le Mali réaffirme le cadre légal du permis biométrique

Les autorités maliennes ont rappelé, à travers une communication officielle, que le port et la détention d’armes sur le territoire national restent strictement subordonnés à la détention d’un permis biométrique en cours de validité. Cette exigence s’applique à l’ensemble des détenteurs autorisés, qu’il s’agisse de particuliers ou d’acteurs du secteur privé de la sécurité.

Le rappel émane du Secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, structure technique rattachée au ministère en charge de la Sécurité et de la Protection civile. Selon cette instance, la phase de transition vers le permis biométrique est achevée depuis plus d’un an et les anciens documents délivrés sur support papier ne produisent plus d’effets juridiques.

Cette obligation concerne notamment les entreprises de gardiennage, de surveillance, de transport de fonds et de protection de personnes, ainsi que les détenteurs d’armes relevant des catégories autorisées par la législation nationale. Les procédures de régularisation doivent être engagées auprès des services administratifs compétents établis à Médina-Coura, à Bamako.

Sur le plan juridique, le régime du port et de la détention d’armes au Mali repose principalement sur la loi n°2021-028 du 31 mars 2021 relative aux armes et aux munitions, venue moderniser et renforcer un dispositif initialement mis en place au début des années 2000. Ce texte consacre le principe de l’interdiction du port d’armes sans autorisation expresse et encadre strictement les conditions d’octroi, de validité et de renouvellement du permis, fixé à cinq ans.

L’introduction du permis biométrique répond à un objectif de sécurisation administrative, fondé sur l’identification individuelle des détenteurs légaux et l’amélioration de la traçabilité des armes en circulation autorisée. Ce mécanisme s’inscrit également dans les engagements régionaux du Mali, notamment au titre des instruments de la CEDEAO relatifs au contrôle des armes légères et de petit calibre.

Les autorités rappellent enfin que toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Cette mise au point intervient dans un contexte de renforcement continu des mécanismes de régulation et de contrôle de la circulation des armes, considérés comme un enjeu central de sécurité publique.

Coupes CAF : une soirée contrastée pour les clubs maliens

La 4ᵉ journée des phases de groupes de la CAF, disputée le dimanche 1er février 2026, a accentué l’écart entre les deux représentants maliens. Le Stade Malien a renforcé sa position en Ligue des champions, tandis que le Djoliba AC a vu ses chances se réduire en Coupe de la Confédération.

La promesse d’une alliance entre puissances moyennes

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, le monde est de plus en plus pris entre les États-Unis, superpuissance extractive, et la Chine, « superpuissance dépendante » dont l’influence mondiale repose sur la dépendance des autres pays à ses exportations. En l’absence de résistance significative, les deux pays devraient poursuivre leur course, les puissances moyennes étant contraintes de se plier à leurs exigences sous peine de représailles.

Comme l’a néanmoins fait valoir le Premier ministre canadien Mark Carney dans son discours historique prononcé lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos en janvier, cette issue n’est pas inévitable, surtout si les puissances moyennes s’unissent. Dans un « monde marqué par la rivalité entre les grandes puissances », a-t-il souligné, « les pays intermédiaires ont le choix : se faire concurrence pour obtenir des faveurs ou s’unir pour créer une troisième voie qui ait un impact ».

La question est de savoir comment construire cette troisième voie. Pour ce faire, il faudra identifier des domaines concrets de coopération entre les puissances moyennes, établir des alliances capables de produire des résultats et s’entendre sur des changements institutionnels et politiques – en particulier au sein de l’Union européenne – qui rendraient l’action collective plus efficace.

Cinq priorités clés se dégagent, dont certaines ont été soulignées par Carney dans son discours. Premièrement, les puissances moyennes devraient développer un nouveau réseau d’accords de libre-échange, à l’image de celui qui vient d’être conclu entre l’UE et l’Inde. Les liens politiques et économiques pourraient être renforcés en élargissant les accords existants, en approfondissant la coopération entre les grands blocs commerciaux – notamment l’UE et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste – et en établissant des partenariats stratégiques globaux comme celui entre l’UE et le Canada.

Deuxièmement, la diversification des chaînes d’approvisionnement doit devenir une priorité absolue. Alors que les États-Unis se tournent vers le protectionnisme afin de rapatrier leur production et de détourner les flux d’investissement de leurs alliés, les puissances moyennes ont un intérêt commun à mettre en place des chaînes d’approvisionnement plus autonomes, y compris dans les secteurs actuellement dominés par les États-Unis et la Chine, tels que les infrastructures numériques et l’IA. À terme, ces chaînes d’approvisionnement devraient s’appuyer de plus en plus sur la demande intérieure, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des intrants chinois et des marchés américains.

Troisièmement, la reconstruction de l’ordre multilatéral devrait commencer par une réforme de l’Organisation mondiale du commerce. Avant la prochaine conférence ministérielle de l’OMC au Cameroun, les États membres de l’UE, en coordination avec d’autres puissances moyennes, devraient convoquer une conférence internationale visant à définir un programme post-américain et présenter une proposition commune pour garantir un commerce libre et équitable.

Quatrièmement, la légitimité de toute coalition de puissances moyennes dépend de sa capacité à soutenir les économies les plus vulnérables du monde. L’UE devrait mener les efforts internationaux visant à combler le déficit de financement de 60 milliards de dollars créé par le démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) sous la présidence de Donald Trump. Team Europe – une initiative humanitaire et d’aide au développement réunissant les institutions de l’UE et les États membres – pourrait commencer par réaffecter une partie de son budget d’environ 90 milliards d’euros (107 milliards de dollars) tout en exhortant des pays comme le Canada, le Japon et l’Australie à faire de même.

Enfin, l’agenda climatique mondial doit être redynamisé. Alors que l’administration Trump nie ouvertement le changement climatique et mène une campagne contre les énergies propres, les puissances moyennes ont la responsabilité de mener la transition écologique.

Étant donné qu’une alliance de puissances moyennes chercherait à limiter l’influence des États-Unis et de la Chine plutôt qu’à les affronter directement, elle pourrait rester flexible et adopter une approche pragmatique de « géométrie variable ». Comme l’a dit Carney, un tel arrangement reposerait sur « différentes coalitions pour différentes questions, basées sur des valeurs et des intérêts communs ». En conséquence, le groupe de puissances moyennes qui s’occupe des pressions géopolitiques n’a pas besoin d’être identique à celui qui se concentre sur la diversification et le renforcement des chaînes d’approvisionnement.

Cette flexibilité ne peut toutefois se faire au détriment de la cohérence et de la solidarité, en particulier lorsqu’un membre est injustement pris pour cible par une superpuissance. Lorsque l’administration Trump a imposé des droits de douane de 50 % au Brésil en réponse au procès de l’ancien président Jair Bolsonaro pour sa tentative de coup d’État en 2023, la plupart des alliés des États-Unis sont restés silencieux, soulignant la nécessité de l’unité comme moyen de défense contre une coercition économique flagrante.

Une alliance unie de puissances moyennes aurait un poids considérable, car ses membres exerceraient chacun une influence disproportionnée dans des domaines spécifiques. L’UE, par exemple, est une puissance économique ; l’Inde et le Japon sont respectivement les quatrième et cinquième économies mondiales ; le Canada est une superpuissance énergétique ; le Brésil et l’Australie disposent de vastes ressources naturelles ; et le Royaume-Uni reste un pôle financier majeur. Seuls, ces pays ont un poids bien inférieur à leur poids collectif ; ensemble, ils pourraient rivaliser avec l’influence des États-Unis et de la Chine.

Pour être efficaces dans une future alliance des puissances moyennes et remédier à la « rupture » de l’ordre international libéral soulignée par Carney, les puissances moyennes doivent toutefois reconsidérer leur « modèle économique ».

Comme nous l’avons déjà souligné, l’UE reste une superpuissance « incomplète ». Son histoire, sa nature et son architecture institutionnelle l’empêchent de devenir une superpuissance à part entière. Mais elle peut néanmoins tirer parti de ses atouts.

Aux prix actuels, le PIB et les dépenses militaires de l’UE dépassent ceux de la Chine, tandis que son soft power – mesuré par l’aide au développement – surpasse celui de la Chine et des États-Unis. Pour devenir une superpuissance « moins incomplète » et assumer un rôle de leader dans l’alliance des puissances moyennes, l’UE doit entreprendre des réformes institutionnelles de grande envergure, telles que l’abandon de l’exigence de l’unanimité, la suppression des obstacles restants à un marché unique pleinement opérationnel et l’émission d’un actif sûr commun. Elle doit surtout mettre en place une véritable union de défense.

Comme l’a souligné Carney à Davos, l’ancien ordre international « ne reviendra pas ». Si les puissances moyennes s’unissent, les fractures actuelles pourraient cependant créer les conditions d’un nouvel ordre dans lequel les valeurs et les institutions libérales pourraient prospérer.

Moreno Bertoldi est chercheur associé senior à l’Institut italien d’études politiques internationales (ISPI). Marco Buti est titulaire de la chaire Tommaso Padoa-Schioppa au Centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen et chercheur externe à Bruegel.

Project Syndicate, 2026.

www.project-syndicate.org

Mali / États-Unis : une visite diplomatique à Bamako

Le 1er février 2026, un haut responsable du gouvernement américain s’est rendu à Bamako pour des échanges avec les autorités maliennes. La visite s’inscrit dans le cadre de la reprise des contacts entre Washington et les pays du Sahel.

Selon les autorités américaines, la délégation était conduite par Nick Checker, haut responsable du département d’État chargé de l’Afrique de l’Ouest. À Bamako, il a rencontré des responsables maliens. Les discussions ont porté sur l’état des relations bilatérales.

La mission intervient après une phase de relations plus espacées entre Washington et plusieurs capitales sahéliennes. Elle s’inscrit dans une démarche de réengagement diplomatique progressif des États-Unis dans la région. Les échanges ont concerné des sujets d’intérêt commun.

La sécurité régionale a figuré parmi les thèmes abordés. La stabilité du Sahel et la coopération économique ont également été évoquées. La visite s’est conclue sans annonce officielle.

Les autorités américaines ont indiqué leur volonté de poursuivre un dialogue fondé sur le respect de la souveraineté des États. Les échanges se sont déroulés dans un cadre bilatéral.

La visite de Bamako s’inscrit dans une série de consultations régionales. Washington prévoit de poursuivre les échanges avec d’autres pays du Sahel. Le Burkina Faso et le Niger figurent parmi les États concernés.

Les rencontres se sont tenues à huis clos. La visite marque la continuité des contacts diplomatiques entre les deux parties.

Données publiques : une infrastructure dédiée

Un centre de données certifié Tier III a été mis en service à Bamako pour l’hébergement des données publiques et des services numériques de l’État. L’infrastructure a été inaugurée en marge de la Semaine du Numérique, en présence des autorités maliennes et de représentants du Burkina Faso et du Niger.

Ce data center est destiné à accueillir les plateformes de l’administration électronique, les bases de données publiques et les systèmes d’information de l’État. Jusqu’à présent, une partie des données administratives maliennes était hébergée sur des infrastructures situées hors du territoire national, principalement en Europe et en Amérique du Nord, via des prestataires internationaux.

La certification Tier III garantit une disponibilité théorique de 99,982 %, correspondant à une indisponibilité maximale annuelle de 1 heure et 35 minutes. Ce niveau repose sur la redondance complète des systèmes critiques, incluant l’alimentation électrique, le refroidissement et les équipements réseau, permettant la continuité des services numériques publics.

Les autorités maliennes n’ont pas communiqué de chiffres officiels sur la capacité installée du centre de Bamako. À titre de comparaison documentée, le data center national public du Niger, conçu selon des standards équivalents, représente un investissement de 9 000 000 000 FCFA et dispose d’une capacité adaptée à l’hébergement des services numériques de l’État nigérien. Au Burkina Faso, deux data centers publics ont été réalisés pour un coût global de 15 000 000 000 FCFA, avec une capacité de stockage annoncée de 3 000 téraoctets.

La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène. Les autorités ont indiqué que l’infrastructure constitue un support pour la dématérialisation des procédures administratives et pour l’hébergement des services numériques de l’État.

Les données économiques disponibles pour des projets comparables en Afrique indiquent que le coût annuel d’exploitation d’un data center public certifié Tier III, incluant l’énergie, la maintenance et la sécurité, s’établit à environ 1 000 000 000 FCFA par an. Ce niveau de dépense est principalement lié aux besoins énergétiques continus et à la maintenance des équipements critiques.

La présence des ministres en charge du numérique du Burkina Faso et du Niger inscrit cette infrastructure dans la dynamique de la Confédération des États du Sahel.

Dans les pays disposant de centres de données publics certifiés, les premières migrations concernent les portails administratifs, les systèmes budgétaires et financiers et certaines bases de données d’état civil. Les volumes de données rapatriées atteignent plusieurs dizaines de téraoctets dès les premières phases d’exploitation.

À l’échelle continentale, l’Afrique concentre moins de 5 % de la capacité mondiale des centres de données, une part majoritairement localisée en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya et en Égypte. Les centres certifiés Tier III restent rares dans l’espace sahélien.

Avec cette infrastructure, le Mali dispose désormais d’un outil conforme aux standards internationaux pour l’hébergement des données publiques.

L’évolution des volumes hébergés, le nombre de services migrés et l’exploitation effective du site permettront d’en mesurer l’impact dans l’organisation numérique de l’État et dans l’environnement régional.

Retour de l’Imam Mahmoud Dicko : Le plaidoyer religieux face aux crispations

La demande formulée par le Président du Haut Conseil islamique du Mali (HCIM), Chérif Ousmane Madani Haidara en faveur du retour au pays de l’Imam Mahmoud Dicko et d’autres exilés politiques a suscité de vives réactions au sein de l’opinion publique. Présentée comme un appel à la réconciliation nationale, cette initiative divise et relance le débat sur la place des acteurs religieux dans la sphère politique malienne.

La controverse trouve son origine dans la déclaration faite par Chérif Ousmane Madani Haidara le 12 janvier 2026, lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, au palais de Koulouba. À cette occasion, le Président du HCIM a publiquement sollicité des autorités la possibilité pour l’Imam Mahmoud Dicko de rentrer au Mali « en toute sécurité », estimant que ce dernier pourrait contribuer à la réconciliation nationale et à la sortie de crise.

Face à la vague de réactions suscitées par cette prise de position, Chérif Ousmane Madani Haidara est revenu sur ses propos le vendredi 16 janvier 2026, lors d’un sermon dans sa mosquée de Banconi. Il a tenu à clarifier sa démarche, affirmant qu’elle s’inscrivait dans une logique de dialogue inclusif, de cohésion sociale et de préservation de la paix. Le guide religieux a rappelé avoir à plusieurs reprises plaidé pour la libération d’imams et d’acteurs politiques détenus, estimant agir conformément à sa mission spirituelle.

Selon ses propres déclarations, Chérif Ousmane Madani Haidara a rencontré trois responsables des autorités de la Transition pour plaider le retour de son « grand frère », l’Imam Mahmoud Dicko. Il a également demandé des garanties afin que « rien ne lui arrive » à son retour, allant jusqu’à suggérer que Dicko puisse jouer un rôle de conseiller pour accompagner les efforts de sortie de crise.

Une initiative qui divise

Dans l’opinion publique, la sortie de Haidara a suscité des réactions contrastées, notamment sur les réseaux sociaux. Pour ses partisans, la démarche relève d’une volonté sincère de réconciliation nationale. Ils estiment que l’exclusion durable de figures influentes, religieuses ou politiques, ne peut qu’aggraver les fractures au sein de la société malienne.

Le journaliste et écrivain Dicko Seidina Oumar défend cette lecture. Selon lui, Chérif Madani parle en guide, en homme de foi conscient que les nations ne se relèvent pas durablement dans l’exclusion, mais dans l’addition des forces. Il ajoute que marginaliser des personnalités influentes revient à se priver de « ressources morales, sociales et humaines précieuses ».

À l’inverse, de nombreuses voix dénoncent une initiative jugée risquée. Certaines critiques accusent le Président du HCIM de complaisance envers une figure perçue comme politiquement clivante. D’autres y voient une atteinte potentielle au principe d’égalité devant la loi. Un analyste politique ayant requis l’anonymat reconnaît que le guide spirituel des Ançars agit « dans son rôle de responsable religieux », mais avertit que suivre ses demandes « revient à encourager l’impunité ».

Selon lui, « aucun Malien n’est au-dessus des lois nationales » et une décision politique ne doit pas interférer avec l’action de la justice. En effet, même s’il ne fait jusque-là pas l’objet de poursuites judiciaires, l’Imam Mahmoud Dicko, accusé à plusieurs reprises par les autorités de la Transition de mener des activités subversives, pourrait être à l’avenir traduit en justice.

Religion et politique : une frontière toujours floue

Au-delà de la question du retour de l’Imam Dicko, c’est une problématique plus profonde qui est soulevée : l’immixtion récurrente des acteurs religieux dans l’arène politique malienne. Depuis des décennies, les religieux jouent un rôle public significatif dans le pays. Leur influence dépasse souvent la sphère strictement spirituelle pour peser sur les choix politiques et sociaux.

Pour certains, cette influence peut favoriser la médiation et l’apaisement. Pour d’autres, elle comporte le risque de brouiller les frontières entre autorité spirituelle et pouvoir politique, au détriment de la laïcité et de la clarté institutionnelle.

Mohamed Kenouvi

Festival du livre de Bamako : La lecture comme levier éducatif et social

Bamako accueille, du 30 janvier au 1er février 2026, la première édition du Festival du livre, baptisé « FestiLire ». Organisé au Parc et au Musée national, l’événement ambitionne de faire du livre un outil de plaisir, de créativité et de réussite éducative.

Pensé comme un rendez-vous culturel et éducatif inédit, le FestiLire se tiendra autour du thème évocateur « Un Enfant, Un Livre, Un Avenir ». Dans un contexte marqué par un accès limité aux ouvrages et une pratique de la lecture encore peu valorisée au quotidien, le festival entend changer le regard porté sur le livre, en particulier chez les plus jeunes.

L’objectif est de donner envie de lire, non par obligation scolaire mais par curiosité et par plaisir, afin d’ancrer durablement cette habitude dans les familles et les écoles. Le projet repose sur quatre axes majeurs : promouvoir la lecture comme un acte volontaire et attractif, améliorer les parcours scolaires grâce à une meilleure maîtrise du langage, fédérer l’ensemble de l’écosystème éducatif (parents, enseignants, éducateurs, influenceurs) et poser les bases d’un événement pérenne, appelé à devenir un rendez-vous annuel structurant.

À travers cette approche globale, FestiLire se veut à la fois un levier culturel et un outil concret de transformation éducative.

Une programmation riche, ludique et inclusive

Durant trois jours, le public pourra découvrir une programmation dense et évolutive, pensée pour tous les âges.

Près de 15 jeux et activités ludiques, plus de 20 animations (Contes sous le baobab, chasse au trésor littéraire, espaces de lecture en plein air, concerts acoustiques, expositions) et 7 ateliers créatifs – de la calligraphie à la bande dessinée, en passant par l’écriture et le théâtre – rythmeront le festival.

Sept grands panels et conférences réuniront également des auteurs, conteurs, éducateurs et penseurs maliens et internationaux autour des enjeux de l’éducation et de la lecture.

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus sur l’ensemble de l’événement, organisé en trois temps : une journée institutionnelle et médiatique le 30 janvier, une journée éducative et ludique le 31 janvier, puis une clôture compétitive et festive le 1er février.

Au-delà de l’animation culturelle, le FestiLire vise des retombées sociales et économiques importantes, avec un impact direct ou indirect sur plus de 100 000 personnes, tout en valorisant l’écosystème du livre au Mali.

Comme le résume sa promotrice, Mme Sylla Fatoumata Sidibé : « le FestiLire, c’est le pari de faire du livre un réflexe, pas un luxe, une fête, pas une contrainte, un chemin vers l’avenir ».

BoloKan : L’application qui démocratise le langage des signes

Au Mali, la traduction du langage des signes entre dans une nouvelle ère. Longtemps reléguée aux marges des politiques publiques et des innovations technologiques, la question de l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes connaît aujourd’hui une avancée majeure avec BoloKan, une application mobile pensée comme un interprète instantané, propulsée par l’intelligence artificielle.

À l’origine du projet, une histoire bouleversante : celle d’un enfant sourd et muet incapable de communiquer avec sa propre famille. Au fil de leurs recherches sur les besoins des personnes en situation de handicap auditif, Maimouna Sangaré, manager du projet, et son équipe, à l’origine de BoloKan, rencontrent le petit garçon. En langage des signes, il leur confie une phrase lourde de sens : « mes parents ne m’aiment pas ». Non pas par manque d’affection, mais faute de compréhension. Ce moment agit comme un électrochoc et révèle l’ampleur du fossé linguistique qui isole encore des milliers de Maliens, nous confie la manager du projet.

BoloKan naît de cette urgence. Concrètement, l’application fonctionne grâce à la caméra arrière du téléphone, dirigée vers la personne qui s’exprime en langue des signes. Les gestes sont analysés en temps réel par un système d’intelligence artificielle, puis traduits simultanément en texte ou en voix. Des mises à jour sont en préparation pour y intégrer le bamanankan et d’autres langues de plusieurs communautés, afin de garantir une utilisation plus facile et universelle de l’appli.

Les concepteurs ont patiemment intégré les mouvements et combinaisons propres au langage des signes utilisé au Mali, un travail minutieux qui témoigne d’une volonté d’ancrage local plutôt que d’une simple adaptation de modèles étrangers.

Au Mali, l’accès aux interprètes professionnels est limité, surtout en dehors de Bamako. Cette innovation pourrait transformer l’accès aux services de santé, à l’éducation, aux démarches administratives, ou simplement favoriser un meilleur vivre-ensemble au quotidien. Elle ouvre aussi une réflexion plus large sur la place du numérique dans la réduction des inégalités structurelles.

La reconnaissance obtenue lors de l’Orange Summer Challenge 2025, où BoloKan a décroché la troisième place, confirme l’intérêt suscité par cette initiative prometteuse. L’application symbolise une avancée dans la traduction du langage des signes dans le pays et rappelle qu’en matière d’inclusion la technologie est un pont durable entre des mondes qui se sont longtemps ignorés faute de langage commun.

Ibrahim Baby

Europe – Inde : Un accord au cœur de la recomposition mondiale

L’Union européenne et l’Inde ont annoncé le 27 janvier 2026 la conclusion d’un accord commercial après près de vingt ans de négociations. Ce texte s’inscrit dans une reconfiguration plus large des équilibres économiques et géopolitiques mondiaux.

Après deux décennies de discussions intermittentes, Bruxelles et New Delhi sont parvenues à un compromis présenté comme l’un des accords commerciaux les plus importants conclus par l’Union européenne avec une économie émergente. Les négociations, lancées en 2007 puis longtemps suspendues, ont été relancées dans un contexte international marqué par la fragmentation du commerce mondial.

L’accord prévoit notamment une réduction progressive des droits de douane sur une large gamme de produits. L’Inde obtient ainsi un meilleur accès au marché européen pour ses exportations, notamment dans le textile, les produits pharmaceutiques, les technologies de l’information et certains services. De son côté, l’Union européenne bénéficie d’engagements visant à faciliter l’implantation et l’activité de ses entreprises sur le marché indien, en particulier dans les secteurs industriels, les équipements, les services et les marchés publics.

Selon les estimations communiquées par les institutions européennes, la suppression partielle des barrières tarifaires pourrait permettre à l’Union d’économiser jusqu’à 4 milliards de dollars par an en droits de douane. Les échanges commerciaux entre les deux partenaires dépassaient déjà les 120 milliards d’euros par an, un volume appelé à progresser avec l’entrée en vigueur du texte.

L’accord prévoit également des facilités encadrées de mobilité pour certains profils qualifiés indiens, notamment dans le numérique, l’ingénierie et les services, afin de répondre aux besoins de plusieurs économies européennes.

Sur le plan stratégique, le rapprochement concerne aussi l’Inde, première nation la plus peuplée au monde et membre des BRICS, qui cherche à renforcer sa place dans les chaînes de valeur internationales en diversifiant ses partenariats, notamment vers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Pour l’Union européenne, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de diversification de ses échanges face aux incertitudes liées aux orientations commerciales des États-Unis, à la concurrence chinoise et aux tensions géoéconomiques. Bruxelles cherche ainsi à multiplier les accords structurants. Dans cette même logique, l’accord politique conclu le 17 janvier 2026 avec le Mercosur – le principal bloc économique d’Amérique du Sud – encore en attente de ratification, vise à élargir les débouchés européens et à sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

L’accord Europe – Inde s’inscrit dans cette recomposition des équilibres commerciaux mondiaux, marquée par la constitution de partenariats destinés à peser durablement sur les règles du commerce international.

FIER II : Quels apports réels pour l’emploi rural ?

Le projet FIER II est entré dans une phase décisive avec la signature récente de 19 conventions de partenariat représentant plus de 25 milliards de francs CFA. Ces accords ouvrent la voie au déploiement opérationnel d’un programme dédié à l’emploi et à l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural.

Avec la signature de ces conventions, l’État malien engage concrètement la deuxième phase du Projet national de Formation professionnelle, d’insertion et d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux, connu sous l’appellation FIER II. Le programme est mis en œuvre avec l’appui du Fonds international de développement agricole (FIDA) et s’inscrit dans une durée longue, couvrant la période 2022 – 2030.

Les conventions signées portent sur la mise en œuvre opérationnelle des différentes composantes du projet, notamment la formation professionnelle, l’orientation, l’accompagnement technique et l’appui financier aux jeunes ruraux. Elles constituent une étape déterminante dans la mesure où elles conditionnent le passage du cadre programmatique à l’action sur le terrain.

Enjeux

Sur le plan économique, FIER II repose sur un dispositif structuré. Le projet prévoit la formation professionnelle d’environ 15 000 jeunes et l’appui à 14 000 projets générateurs de revenus, principalement dans les filières agricoles et les activités connexes. Il intègre également un mécanisme de financement destiné à soutenir l’insertion économique des bénéficiaires. Dans un pays où l’emploi formel reste marginal, l’Organisation internationale du Travail estime que plus de neuf emplois sur dix relèvent du secteur informel.

L’enveloppe globale du programme est estimée à près de 90 millions de dollars américains, dont une partie est mobilisée à travers les conventions récemment signées. Cette architecture financière traduit l’ambition du projet, mais souligne également son niveau d’exigence en matière de coordination, de suivi et de capacité d’exécution.

FIER II s’inscrit dans la continuité de la première phase du programme, qui avait permis la création de plus de 13 000 activités économiques dans 1 504 villages. Cette expérience a servi de base à la conception de la deuxième phase, avec l’objectif d’élargir la couverture géographique et de renforcer les mécanismes d’accompagnement.

La mise en œuvre du programme repose sur plusieurs conditions opérationnelles définies par les conventions signées. Celles-ci encadrent le déploiement des activités dans les zones rurales, la répartition des interventions entre partenaires d’exécution et les modalités de coordination.

Le dispositif prévoit un lancement progressif des formations, la mobilisation des mécanismes de financement et le suivi des projets soutenus. La signature des conventions constitue donc une étape institutionnelle préalable au démarrage effectif des activités en faveur de l’emploi rural.

Compétitions CAF : Une 4ème journée décisive pour les clubs maliens

Les clubs maliens se préparent pour une 4ème journée cruciale des compétitions africaines. En Ligue des Champions, le Stade Malien se déplace à Luanda pour affronter l’Atlético Petróleos, tandis que le Djoliba AC reçoit l’USM Alger en Coupe CAF, avec des enjeux déterminants pour la suite de leurs campagnes continentales.

La phase retour des matchs de poule des compétitions africaines débute ce week-end. En Ligue des Champions, le Stade Malien se déplace ce samedi 31 janvier dans la capitale angolaise pour y défier l’Atlético Petróleos. Un résultat positif permettrait aux Blancs de Bamako de conforter leur place de leader du groupe D et d’aborder les deux dernières journées avec un avantage stratégique.

Du côté du Djoliba AC en Coupe CAF, l’enjeu est vital. Les Rouges de Hérémakono reçoivent l’USM Alger à Bamako ce dimanche 1er février. Après trois défaites consécutives lors des trois premières journées, un succès est impératif pour espérer rester dans la course à la qualification. Tout autre résultat compromettrait fortement les chances du Djoliba AC.

Bilan contrasté de la 3ème journée

Le week-end dernier, les fortunes des deux représentants maliens sur la scène continentale ont été diamétralement opposées, comme depuis le début de la campagne africaine cette saison.

Le Stade Malien s’est imposé 2 à 0 contre l’Atlético Petróleos de Luanda au Stade du 26 Mars, grâce à des buts de Taddeus Nkeng et de Mamadou Traoré. Les Champions du Mali en titre ont fait preuve d’une grande maîtrise, combinant solidité défensive et efficacité offensive, et ont bouclé cette phase aller de la Ligue des champions en tête du groupe D avec 7 points, invaincus après trois journées.

À l’inverse, le Djoliba AC a connu une soirée difficile sur le terrain de l’USM Alger, s’inclinant 2 à 0. Les Algériens ont marqué dès la 12ème minute et doublé la mise en fin de match, laissant les Rouges à la dernière place du Groupe A, avec 0 point, aucun but marqué et 5 buts encaissés en 3 matchs. Cette situation impose une réaction rapide lors du prochain match pour espérer poursuivre l’aventure continentale, même si l’élimination semble quasi inévitable.

Pendant cette 4ème journée qui s’annonce décisive, le Stade Malien tentera de confirmer sa progression et de sécuriser sa position de leader, tandis que le Djoliba AC devra impérativement décrocher une première victoire pour conserver des espoirs de qualification.

Mohamed Kenouvi

Justice communautaire : le Mali obtient gain de cause devant l’UEMOA

La Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a tranché, le 28 janvier 2026, un litige opposant le Mali à l’organisation sous-régionale. La juridiction était saisie par les autorités maliennes à la suite des mesures prises contre le pays au début de l’année 2022.

Ces décisions, adoptées dans un contexte politique tendu, avaient entraîné la suspension du Mali de plusieurs cadres communautaires. Bamako avait alors contesté la régularité de ces mesures, estimant qu’elles ne reposaient pas sur une base juridique conforme aux textes de l’Union.

Dans son arrêt, la Cour a relevé des irrégularités dans la procédure ayant conduit à l’adoption des sanctions. Elle a considéré que certaines dispositions prévues par les traités de l’UEMOA n’avaient pas été respectées, notamment en ce qui concerne les compétences des organes décisionnels.

La juridiction a rappelé que les États membres demeurent liés par un cadre légal commun, même en période de crise politique. Toute décision affectant un pays doit, selon elle, s’inscrire strictement dans les règles prévues par les instruments communautaires.

Cette décision intervient dans un climat régional marqué par des interrogations sur la gouvernance des organisations d’intégration. Elle met en lumière le rôle de la justice communautaire comme instance de régulation entre les États et les institutions.

Pour le Mali, cet arrêt constitue une reconnaissance de ses arguments juridiques. Il confirme que le droit communautaire peut servir de recours face aux décisions prises dans un contexte politique exceptionnel.

La décision de la Cour pourrait également faire jurisprudence pour d’autres différends similaires au sein de l’espace UEMOA, où les rapports entre institutions et États membres restent étroitement surveillés.

Données personnelles : Un enjeu de sécurité nationale

Au Mali, la protection des données personnelles est encadrée par la loi n°2013-015 du 21 mai 2013, modifiée en 2017. Sa mise en œuvre est assurée par l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (APDP). Dans un contexte marqué par l’extension rapide des usages numériques, la question de la sécurisation des données s’impose désormais comme un enjeu stratégique pour l’État, les institutions et les citoyens.

Deux événements majeurs remettent cette question au centre des enjeux. En effet, le 28 janvier de chaque année est dédié à la Journée mondiale de la Protection des données personnelles. Au Mali, elle intervient à la veille du lancement de la Semaine nationale du numérique, consacrée aux enjeux de cybersécurité, de transformation digitale et de gouvernance des données, dans un contexte de numérisation accélérée des services publics et privés.

À l’heure du numérique, la protection des données à caractère personnel constitue un défi majeur pour l’ensemble des acteurs du secteur. Elle doit répondre à la fois aux exigences de la transformation digitale et aux impératifs de sécurité d’un espace devenu central pour l’administration, l’économie et les services publics. C’est dans cette perspective que le Mali a adopté dès 2013 une loi spécifique destinée à encadrer la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles.

Chargée de veiller à l’application de ce cadre juridique, l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel a été instituée par la même loi. Elle est notamment investie de missions de régulation, de contrôle et de sensibilisation. L’APDP définit les normes applicables à la collecte des données, encadre leur finalité et peut prononcer des sanctions administratives en cas de manquements. Elle dispose également de la faculté de saisir le Procureur lorsque des infractions pénales sont constatées.

Au-delà de ses missions de sensibilisation, l’APDP a déjà été amenée à prononcer plusieurs sanctions administratives pour des traitements de données non conformes, notamment dans les secteurs des télécommunications, des services et des plateformes numériques. Ces décisions ont porté sur l’absence de déclaration préalable, le non-respect du consentement ou des manquements aux obligations de sécurité prévues par la loi. Ces interventions traduisent la volonté de l’autorité de faire appliquer le cadre légal, malgré des moyens humains et techniques limités.

De plus, dans l’exercice de ses missions, l’APDP a déjà engagé plusieurs procédures à l’encontre d’organismes publics et privés pour non-respect des obligations prévues par la loi. Les manquements constatés concernent notamment l’absence de déclaration des traitements, le défaut de consentement des usagers ou des insuffisances dans la sécurisation des données collectées.

Ces interventions traduisent l’existence d’un cadre juridique actif, mais révèlent également les contraintes auxquelles fait face l’autorité, notamment en matière de moyens techniques, de contrôle effectif et de suivi des plateformes numériques en forte expansion.

Sécuriser le cyberespace

La problématique dépasse largement le cadre national. En Afrique, selon des données compilées en 2024, vingt-quatre pays disposent aujourd’hui d’une loi accompagnée d’une autorité de protection des données, tandis que douze autres ont adopté une législation sans organe dédié. Quatre pays travaillent encore à l’élaboration de leurs textes. Sur le continent, la sensibilisation demeure l’un des principaux leviers d’action afin d’informer les citoyens sur les enjeux liés à la vie privée et à la monétisation des données personnelles.

La Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée en 2014, n’est entrée en vigueur qu’en 2023. Ce décalage, ainsi que la portée du texte, sont analysés de manière critique dans l’édition 2024 de l’Africa Data Protection Report. Ratifiée par quinze États sur cinquante-quatre, la convention est présentée comme un engagement à instaurer des cadres juridiques nationaux, mais le rapport souligne qu’elle n’accorde pas de droits directs aux citoyens et laisse une large marge d’interprétation aux États.

Le document estime par ailleurs que le texte apparaît aujourd’hui partiellement dépassé, dans la mesure où il regroupe sous un même cadre juridique la cybersécurité, la cybercriminalité, la protection des données et le commerce électronique. Or, l’émergence de nouvelles technologies comme l’Intelligence Artificielle, les objets connectés ou la circulation transfrontalière massive des données impose des réponses juridiques plus spécialisées.

C’est dans ce contexte que le Mali a validé en janvier 2024 sa Stratégie nationale de cybersécurité. Couvrant la période 2020 – 2028, ce document repose sur trois axes majeurs : le renforcement de la gouvernance et de la coopération, le développement d’une culture nationale de cybersécurité fondée sur la formation et la sensibilisation, ainsi que la sécurisation des infrastructures critiques à travers des normes techniques renforcées.

Nécessaire mise à jour

Il convient de signaler qu’une donnée à caractère personnel désigne toute information permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique. Il peut s’agir d’un nom, d’une photographie, d’une empreinte, d’un numéro de téléphone, d’une adresse électronique, d’un identifiant informatique ou encore d’une adresse IP, qu’elles soient publiques ou non.

Ces données ne cessent d’être personnelles que lorsqu’elles sont rendues totalement anonymes. Toutefois, dès lors qu’un recoupement permet d’identifier un individu, la qualification demeure. Cette réalité renforce la nécessité d’adapter en permanence les dispositifs juridiques aux évolutions technologiques.

La maîtrise des données sensibles est devenue un enjeu central pour l’État. Cette question s’est imposée dans le débat public à la suite du différend ayant opposé le Mali à la société française Idemia, chargée de la gestion du fichier biométrique de l’état-civil. La suspension d’accès au système en 2023, puis l’annonce officielle en février 2024 de la récupération des données et du lancement de « Mali Kura Biométrie », ont replacé la souveraineté numérique au cœur des priorités nationales.

Cet épisode a mis en lumière les risques liés à la dépendance technologique, mais aussi la nécessité de garanties juridiques, techniques et institutionnelles renforcées pour la gestion des bases de données stratégiques, notamment celles liées à l’identité, à l’état-civil et aux services publics.

Avec la numérisation progressive de l’administration, les données personnelles sont devenues un maillon central de l’action publique. Leur fiabilité et leur sécurité conditionnent désormais l’accès aux prestations sociales, aux documents administratifs et à de nombreux services essentiels.

Pour Ahmed Salif Camara, ingénieur en informatique, la question des données doit être abordée comme un levier de développement. Dans ce contexte, plusieurs spécialistes appellent à repenser la gouvernance des données au-delà de la seule logique de protection, afin d’en faire un outil structurant du développement et de la modernisation de l’État.

« Les données personnelles, comme le nom ou l’empreinte, doivent parfois être lues pour permettre l’accès à un service », explique-t-il. Dans un contexte d’interopérabilité des systèmes d’information, l’authentification des usagers repose précisément sur l’exploitation sécurisée de ces informations.

Selon lui, le débat ne doit donc pas se limiter à la protection, mais s’élargir au contrôle de l’usage. Il s’agit de permettre aux citoyens d’accéder à leurs propres données et de définir les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être utilisées au service du développement.

À l’échelle nationale, il estime nécessaire que les autorités envisagent une meilleure organisation de la gouvernance des données produites par les systèmes, publics et privés. La mise en place de structures capables de centraliser, de sécuriser et d’exploiter ces données constitue, selon lui, un enjeu stratégique. L’autorité de régulation doit, à ce titre, « créer les conditions permettant l’interopérabilité entre les différents secteurs ».

Innovation numérique comme levier de développement

Le numérique occupe désormais une place centrale dans les politiques publiques. En dépit des progrès réalisés, le Mali reste confronté à une fracture numérique importante. Début 2025, le pays comptait environ 8,72 millions d’utilisateurs d’Internet, soit un taux de pénétration de 35,1%. Sur la même période, près de 16,1 millions de personnes demeuraient non connectées.

Le nombre de connexions mobiles actives atteignait 23,4 millions, un chiffre supérieur à la population en raison de l’usage de plusieurs cartes SIM. Selon les données de GSMA Intelligence, 87,5% de ces connexions relèvent désormais du haut débit, grâce aux réseaux 3G, 4G et 5G.